医師の心電図ブログ、不整脈編の始まりです。

不整脈の解説 全9回

①洞調律 正常洞調律 洞不全症候群

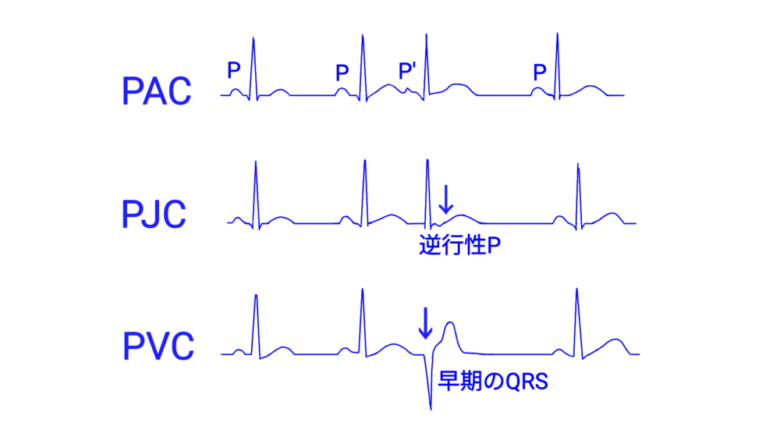

②心房性期外収縮 房室接合部性期外収縮

③発作性上室性頻拍 心房頻拍

④心房粗動 心房細動 偽性心室頻拍(pseud VT)

⑤心室性期外収縮

⑥心室頻拍 TdP torsade de pointes

⑦心室細動

⑧洞房ブロック

⑨房室ブロック

不整脈の1回目は洞性頻脈、洞性徐脈、洞性不整脈についてです。

まず洞調律(sinus rhythm)について説明します。

洞調律 SR sinus rhythm

洞調律とは、心臓の正常なリズムのことで、右心房にある「洞結節」から発生する刺激が規則正しく心臓全体に伝わり、心臓が一定のリズムで拍動する状態を指します。

心電図所見

心拍数50~100/分

QRSの前に規則的にP波が出現

ⅠⅡaVF・V4〜V6でP波陽性、aVRでP波陰性

V1では二相性(±)となることが多い

各P波に1つのQRS波が対応する(=房室伝導が正常)

P波の電気軸は+15°〜+75°(または 0°〜+90°)の範囲になる

洞調律に含まれるもの

正常洞調律、洞性頻脈、洞性徐脈、洞性不整脈

正常洞調律 NSR normal sinus rhythm

心電図所見:

洞調律に加え、以下の条件を満たす

①P波とQRSが1対1対応

②HRが50(60)~100/分

③PP間隔とRR間隔がほぼ一定で、その変動幅は0.16秒以内

④P波正常(幅、高さ)

⑤PR時間正常

⑥QRS正常(幅、高さ)

⑦他の波形に異常がない

※洞性徐脈、洞性頻脈、洞性不整脈、房室ブロックではないことをイメージする

洞性頻脈 ST sinus tachycardia

洞結節の刺激発生が増えて頻脈になります。

刺激は正常の伝導路を通るため正常のP-QRS波形になります。

心電図所見:

①ⅠⅡaVF・V3~V6でP波が陽性

②HRが100/分以上

特徴:発作性上室性頻拍(PSVT)は急激にHRが増加するのに対し、洞性頻脈では徐々にHRが増加します。

肺塞栓症、甲状腺機能亢進症など

鑑別:発作性上室性頻拍(PSVT)、心房頻拍(AT)

治療:原疾患がある場合はその治療を優先します。頻脈によって心臓に負荷がかかる場合はβ遮断薬を使用します。(例:プロプラノロール[インデラル®]、アテノロール[テノーミン®]など)。

※参考 洞性頻脈をHRで鑑別する目安

一般的に洞性頻脈の最大心拍数は[220ー年齢]とされています。

例えば70歳の人のHRが150/分を超える場合、洞性頻脈の可能性は低いと考えられる。

洞性徐脈 SB sinus bradycardia

洞結節の刺激発生が減り徐脈になります。

刺激は正常の伝導路を通るため正常のP-QRS波形になります。

心電図所見:

①ⅠⅡaVF・V2~V6でP波が陽性

②HRが50(60)/分未満

原因:副交感神経の緊張、甲状腺機能低下症、高カリウム血症、低体温、薬剤、スポーツ心臓など

鑑別:洞房ブロック、房室ブロック

治療:徐脈によって血圧低下を伴う場合には硫酸アトロピンの投与。

洞性不整脈 SA sinus arrhythmia

若年者や迷走神経緊張状態では刺激発生の変化が起こります。呼吸性の洞性不整脈が多いです。(吸気時にHRは速くなり、呼気時にHRは遅くなります)

通常、最大RR間隔と最小RR間隔の差が0.16秒以上あるときに洞性不整脈とされます。

HR<70/分のことが多い。

心電図所見:

①ⅠⅡaVF・V2~V6でP波が陽性

②PP(RR)間隔が不規則…最大PP間隔ー最小PP間隔が0.16秒以上

原因:呼吸性(吸気と呼気に伴う変化)、ストレス、若年者

鑑別:PAC、房室ブロック

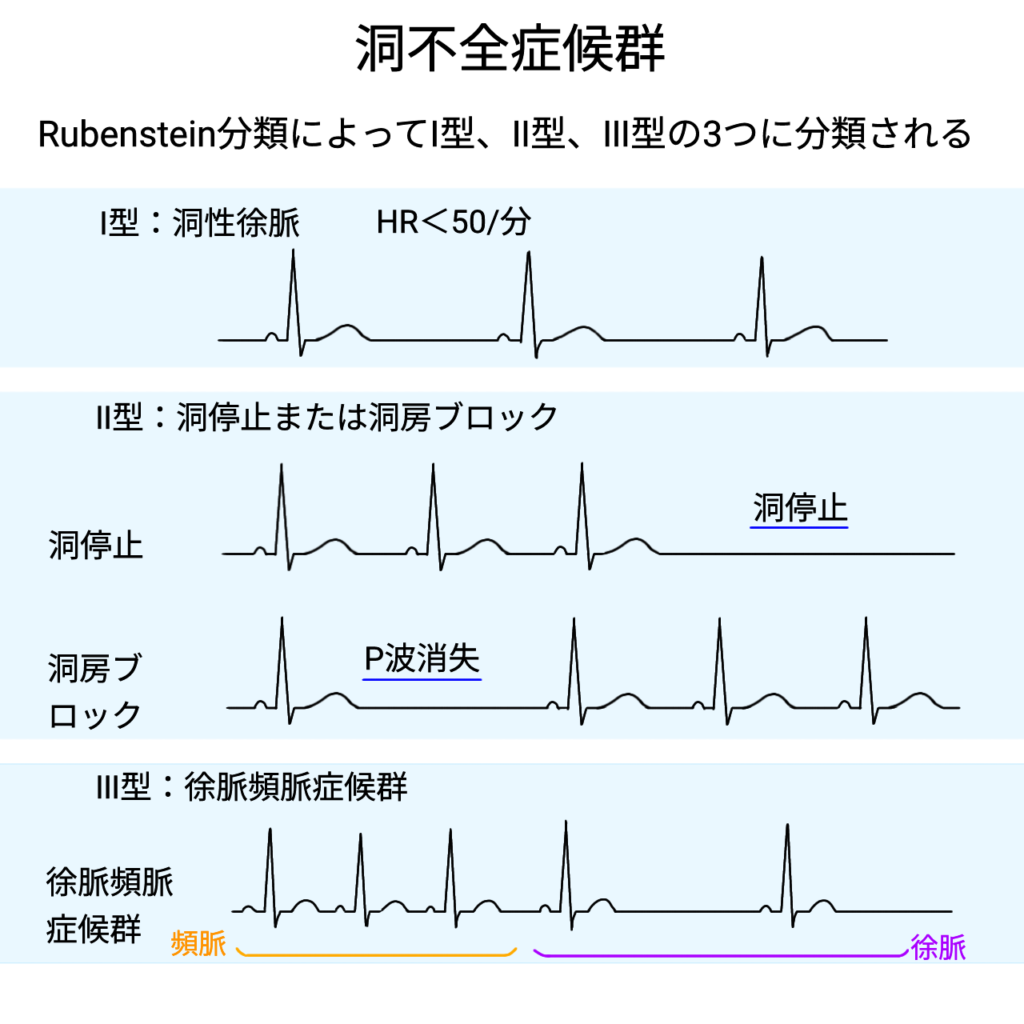

洞不全症候群 SSS sick sinus syndrome

洞結節の機能が低下し、刺激発生がが現象して不規則になります。これにより、洞性徐脈、洞停止、洞房ブロック、徐脈頻脈症候群を生じます。

P波とQRSは基本的には正常だが、先行するP波が欠如する場合がある。

3つのタイプに分類されます。

I型…洞性徐脈

II型…洞停止、洞房ブロック

III型…徐脈頻脈症候群(bradycardia-tachycardia syndrome)

PSVT、AFL、AFが合併することも。

予後は比較的良好。

めまいや失神を繰り返す場合はペースメーカーの植込みが適応されます。

Adams Stokes発作

概要:徐脈により心拍出量が減少し、一過性の脳虚血を引き起こします。めまい、痙攣、失神を生じます。

不整脈はなかなか分かりづらいですよね。

分かりやすい説明を心がけます。

コメント