※プロモーションを含みます

7回目は冠動脈、心筋梗塞(後半)です。

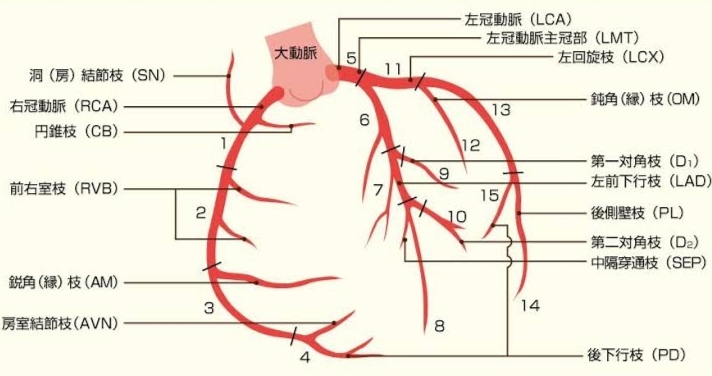

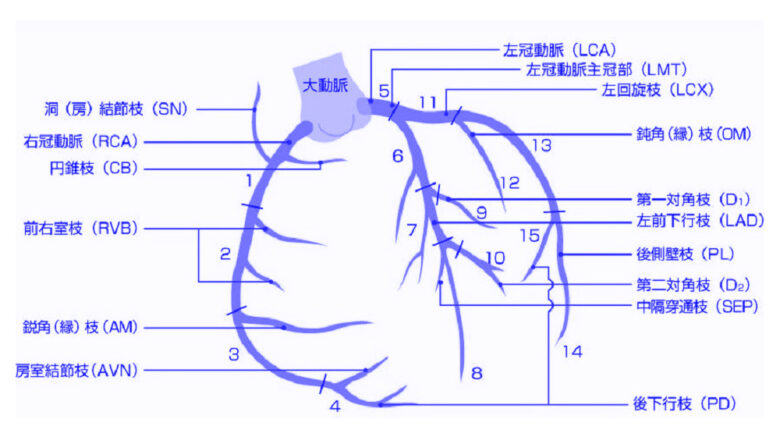

冠動脈

冠動脈は心臓に酸素と栄養を供給しています。

大動脈の起始部から、右冠動脈(RCA)と左冠動脈(LCA)が出ます。

左冠動脈から左主幹部(LMT)となり、そこから左前下行枝(LAD)と左回旋枝(LCX)に分岐します。

左前下行枝から中隔枝(心室中隔を灌流)と対角枝(左室前外側壁を灌流)が分岐します。

左回旋枝から鈍角枝(左室側壁を灌流)が分岐します。

これらの枝はさらに細かく分かれていきます。

冠動脈の主な分岐

右冠動脈:RCA right coronary artery

左冠動脈:LCA left coronary artery

左主幹部:LMT left main trunk

左前下行枝:LAD left anterior descending artery

左回旋枝:LCX left circumflex artery

ゴロ 冠動脈の分岐

①海鮮②丼屋の ③前科者主(ぜんかものあるじ)の④体格は⑤中格

①左回旋枝→②鈍角枝 ③左前下行枝→④対角枝⑤中隔枝

ゴロ 冠動脈の細かい分岐

①海鮮 ②丼屋は ③高速の ④高架下

①回旋枝 ②鈍角 ③後側 ④後下

(海鮮丼屋の)主は⑤前科者で ⑥体格は ⑦中格

⑤前下行枝 ⑥対角 ⑦中隔

〈それ以外の枝は右冠動脈から!〉

noteに心電図ゴロをまとめました。是非、ご覧ください↓

(太めの)冠動脈の灌流域

心筋の灌流

LAD:前壁・中隔、側壁

LCX:側壁、後壁、*下壁

RCA:右室、*下壁、(後壁)

*下壁は左回旋枝または右冠動脈のいずれかが灌流します。後壁を灌流するのは主に左回旋枝です。(右冠動脈はまれ)

刺激伝導系の灌流

LAD:主に右脚と左脚

LCX:洞結節(約50%)、房室結節(約10%)

RCA:洞結節(約50%)、房室結節(約90%)

※覚え方 左前下行枝は両脚に関わります。 洞結節と房室結節で差がつくのが房室結節、房室結節は右房寄りにあるのでRCAの灌流が多い!(90%)

通常、冠動脈の狭窄によって狭心症が、閉塞によって心筋梗塞が引き起こされます。

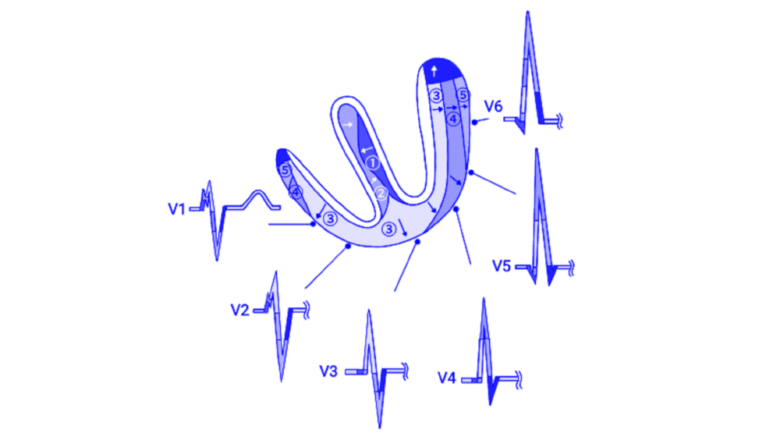

異常Q波やST上昇がみられる誘導と梗塞部位、責任血管

※ST上昇型心筋梗塞の場合

※追加 前側壁(前壁側壁) ⅠaVL・V3~V6

急性下壁梗塞では右室梗塞の合併を考え、V3R~V5R誘導を記録します。

V3R~V5RにST上昇、異常Q波があれば右室梗塞を考えます。

右冠動脈は下壁と右室を灌流しているため、下壁梗塞と右室梗塞は合併しやすい。

心筋梗塞

心筋梗塞部位と責任血管

心筋梗塞の部位は、閉塞している冠動脈、すなわち冠動脈灌流域に対応します。以下に各部位と責任血管の対応をまとめます。

各部位と責任血管

・前壁中隔:V1~V4 or V1~V3

責任血管:LAD

・前壁:(V2)V3V4

責任血管:LAD

・中隔:V1(V2)

責任血管:中隔枝

※中隔はV1のみとする考え方もありますが、ここではV1(V2)としています。

・広範前壁:ⅠaVL・V1~V6

責任血管:LAD近位部(まれにLAD+LCXやLMTもあり)

・前側壁(前壁+側壁):ⅠaVL・(V2)V3~V6

責任血管:LAD+LCX

・側壁:ⅠaVL・V5V6

責任血管:LADまたはLCX

・下壁のみ:ⅡⅢaVF

責任血管:RCA遠位部 または LCX

・下壁+右室(+下位側壁V5・V6):ⅡⅢaVF・V1V3RV4R

責任血管:RCA近位部

急性下後壁梗塞

(※「急性下壁梗塞」と「急性後壁梗塞」を分けて考えると理解しやすいです)

・下壁梗塞

ⅡⅢaVFでST上昇

ⅠaVL・V2V3でST低下

・後壁梗塞

V1~V3(V4)でST低下+R波増高(R>S)、急峻なT波

特殊なパターン

・前壁中隔梗塞+下壁梗塞:ⅡⅢaVF・V1~V4

責任血管:Wrapped LAD または LAD+RCA

心筋梗塞部位別の特徴

前壁中隔梗塞

左前下行枝から分岐する中隔枝が、心室中隔の前2/3位を栄養しています。

したがって、左前下行枝の閉塞により前壁だけでなく、中隔も傷害され前壁中隔梗塞となります。

心電図所見:

V1~V4またはV1~V3で

1.ST上昇、T波増高、異常Q波、R波の減高が現れる

2.その後、陰性T波が出現し、STは改善する

3.ミラーイメージ:約30%のケースでⅡ Ⅲ aVFにST低下が見られる

4.移行帯はV5、V6または移行帯なし←V1~V4でR波が減高するため

責任血管:左前下行枝(LAD)

鑑別:異型狭心症、心筋炎、心膜炎、たこつぼ心筋症、Brugada型心電図など

※STが上昇する疾患のゴロを覚えておくと、心筋梗塞の鑑別が容易になります。

ゴロはについては下記ページに記載されています。

検査:

冠動脈造影で血管の閉塞が確認されます。心エコーで壁運動の低下が見られます。

治療:

冠血行再建術(PTCR、PTCAなど)

薬物療法(亜硝酸剤、抗凝固剤など)

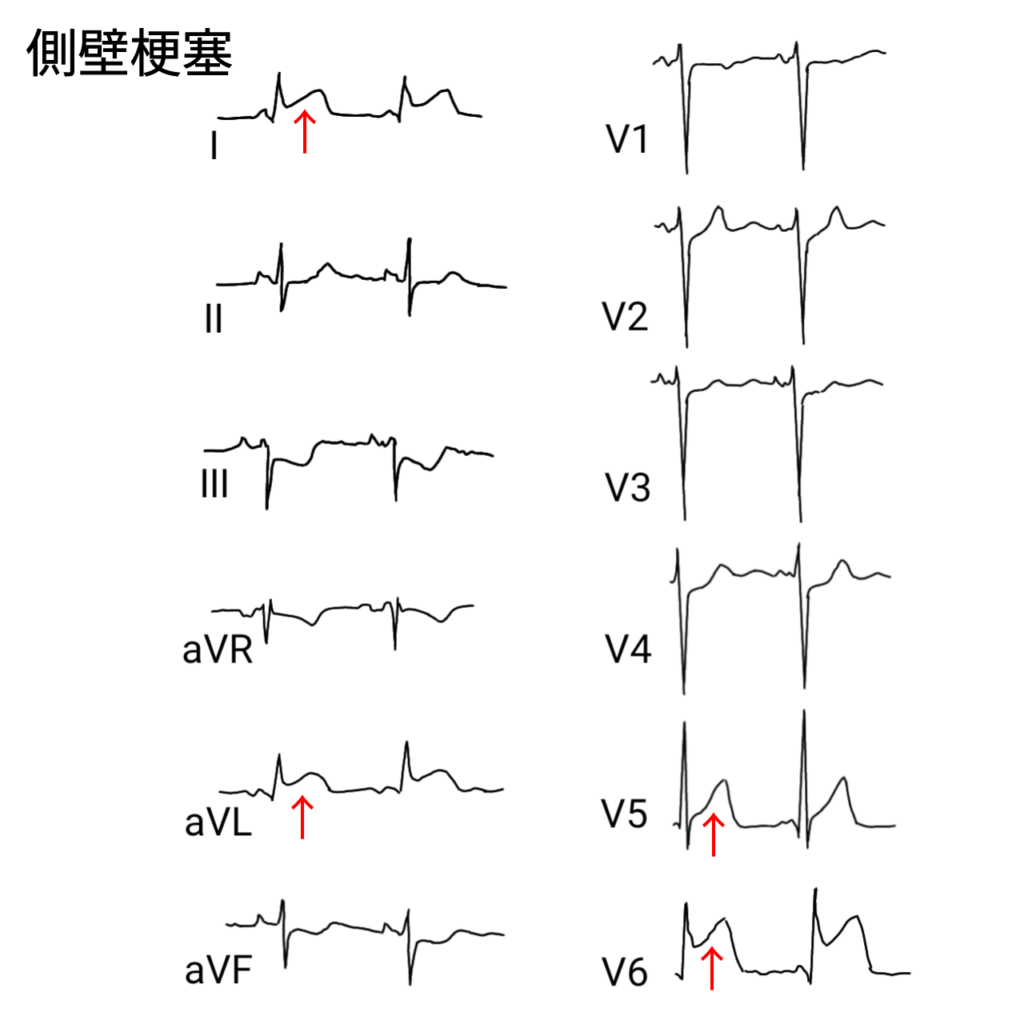

側壁梗塞

心電図所見:

Ⅰ aVL・V5V6で

1.ST上昇、T波増高、異常Q波、R波の減高が最初に現れる。ただし、心電図変化が目立たないこともある。

2.その後、陰性T波が現れ、STは改善する。

ミラーイメージ:Ⅱ Ⅲ aVFでST低下しやすい。

右軸偏位:ⅠでR波が減高するため。

責任血管:左前下行枝(LAD)や左回旋枝(LCX)

鑑別(心電図所見):心筋炎、心膜炎、たこつぼ心筋症

検査:

冠動脈造影で血管の閉塞が確認されます。心エコーで壁運動の低下が見られます。

治療:

冠血行再建術(PTCR、PTCAなど)

薬物療法(亜硝酸剤、抗凝固剤など)

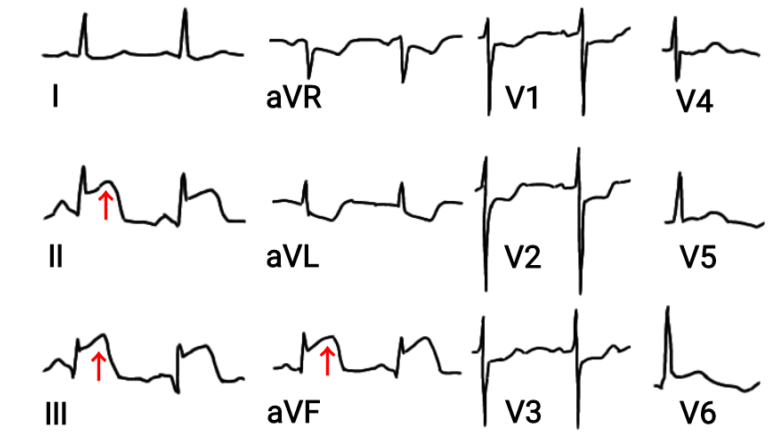

下壁梗塞

心電図所見:

Ⅱ Ⅲ aVFで

1.ST上昇、T波増高、異常Q波、R波の減高が最初に現れる。

2.その後、陰性T波が現れ、STは改善する。

ミラーイメージ:Ⅰ aVL・V1〜V3でST低下しやすい。

下壁梗塞と右室梗塞は合併しやすい。

責任血管:右冠動脈(RCA)、左回旋枝(LCX)、場合によっては、Wrapped LAD

合併症:洞房ブロックや房室ブロックなど(洞結節や房室結節の障害による)

鑑別(心電図所見):心筋炎、心膜炎、たこつぼ心筋症

検査:

冠動脈造影で血管の閉塞が確認されます。心エコーで壁運動の低下が見られます。

治療:

冠血行再建術(PTCR、PTCAなど)

薬物療法(亜硝酸剤、抗凝固剤など)

下壁梗塞 右冠動脈 or 回旋枝?

どちらもⅡ Ⅲ aVFでST上昇する

鑑別ポイント

・右冠動脈の場合

ST上昇 Ⅱ<Ⅲ

Ⅰ誘導 ST低下あり(ミラーイメージ)

・左回旋枝の場合

ST上昇 Ⅱ≧Ⅲ

Ⅰ誘導 ST低下なし

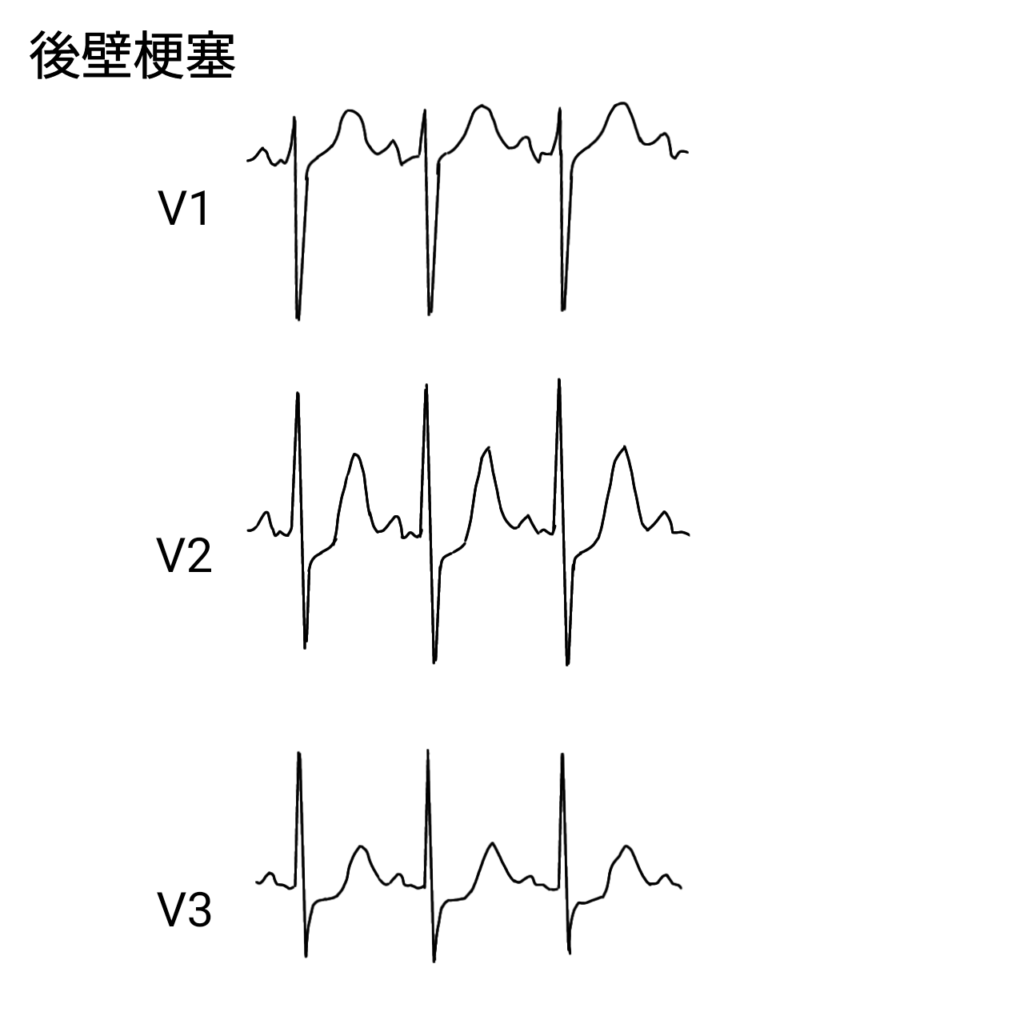

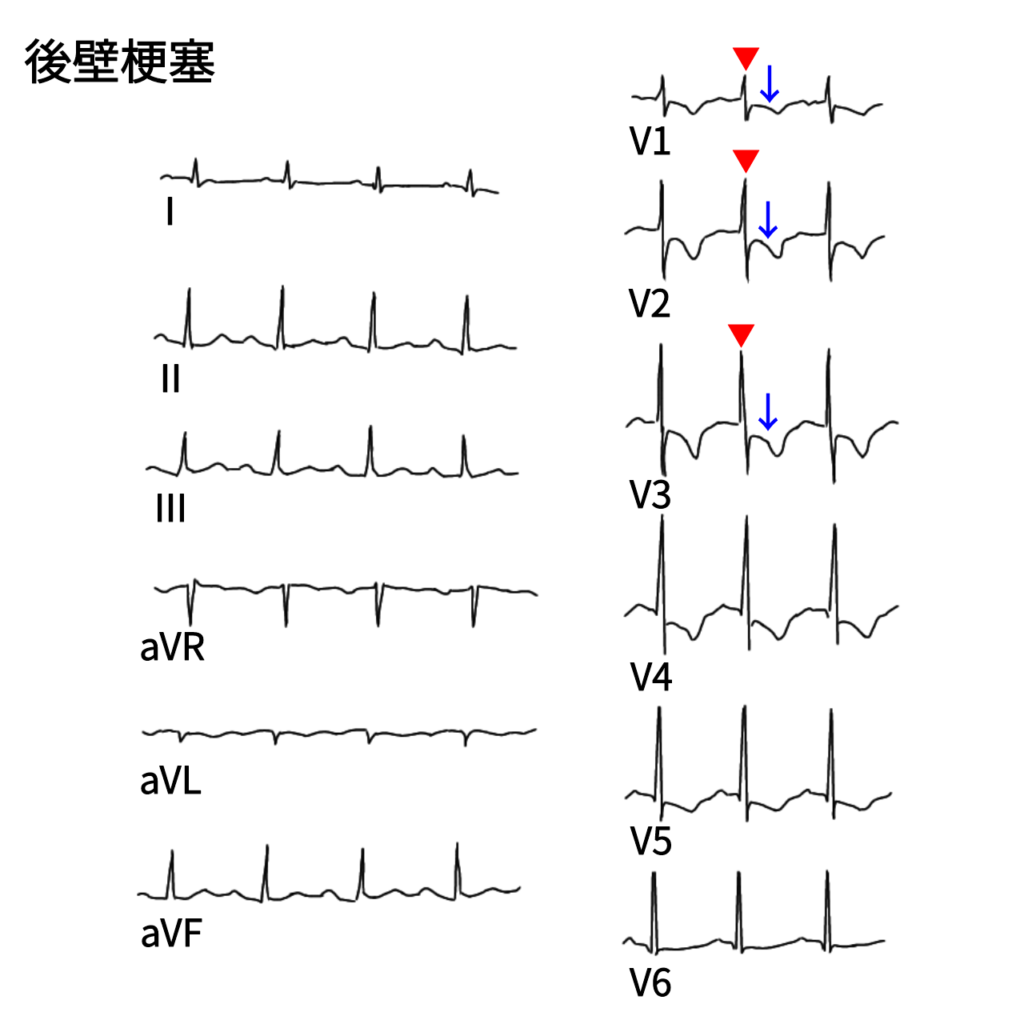

後壁梗塞

後壁梗塞は典型的な心筋梗塞の心電図所見(ST上昇、異常Q波など)を示しません。

その代わりに、ST低下、R波の増高、急峻なT波が特徴的です。

また、下壁梗塞に合併することが多く、5%は単独で発生します。

心電図所見:

V1〜V3(V4)で

1.ST低下(ST上昇のmirror image)、T波低下(T波増高のmirror)、R波増高(異常Q波のmirror)が最初に見られる。

2.その後、T波が上昇(冠性T波のmirror)し、STは改善する。

T波上昇は判別困難なこともある。通常でもV1~V3ではST上昇やT波上昇が見られやすいため。

移行帯はV1、V2になる。

また、後壁梗塞の心電図所見として、”V1V2のR波増高のみ(移行帯がV1、V2のみ)”となる場合もある。

もちろん、背部誘導(V7~V9)を記録すれば、ST上昇や異常Q波を検出できる。

※前壁中隔の心内膜下梗塞(非Q波心筋梗塞)でもV1~V4にST低下が起こるので鑑別注意。

責任血管:左回旋枝(LCX)、右冠動脈(RCA)

鑑別(心電図所見):心内膜下梗塞、WPW症候群A型、右室肥大

検査:

冠動脈造影で血管の閉塞が確認されます。心エコーで壁運動の低下が見られます。

治療:

冠血行再建術(PTCR、PTCAなど)

薬物療法(亜硝酸剤、抗凝固剤など)

右室梗塞

右室梗塞は下壁梗塞に合併しやすく、下壁梗塞患者の約30~50%で発症します。

特に、下壁梗塞の際、ST上昇の程度がⅡ<Ⅲであり、かつV1のST低下が少ないまたはST上昇がある場合は右室梗塞の合併を疑います。通常、V3R~V5R誘導を追加して確認します。

右室梗塞の単独発症は稀で、発症する割合は数%程度です。

心電図所見:

Ⅱ Ⅲ aVF・V1、V3R~V5Rで

1.急性期ではST上昇、T波増高、異常Q波、R波の減高を認める。

2.その後、陰性T波が出現し、STは改善する。

病態:

右室梗塞では、血圧低下、右房圧上昇などが見られ、急性右心不全になりことも。左室への前負荷が低下するため、ショック状態に進展しやすい。

責任血管:右冠動脈(RCA)

合併症:洞房ブロックや房室ブロックなど

鑑別(心電図所見):異型狭心症、心筋炎、心膜炎

検査:

冠動脈造影で血管の閉塞が確認されます。心エコーで壁運動の低下が見られます。

治療:

冠血行再建術(PTCR、PTCAなど)

薬物療法(亜硝酸剤、抗凝固剤など)

今日もお付き合い頂きありがとうございました。

ER心電図基本編の選択肢と解答を作り、noteにまとめました。

下記から是非、見にきてくださいね。

コメント