※プロモーションを含みます

10回目はST、J点、ST上昇、STが上昇する疾患です。

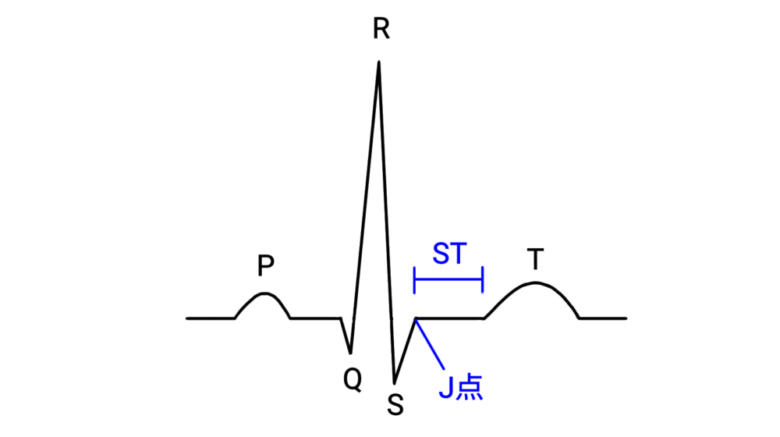

ST

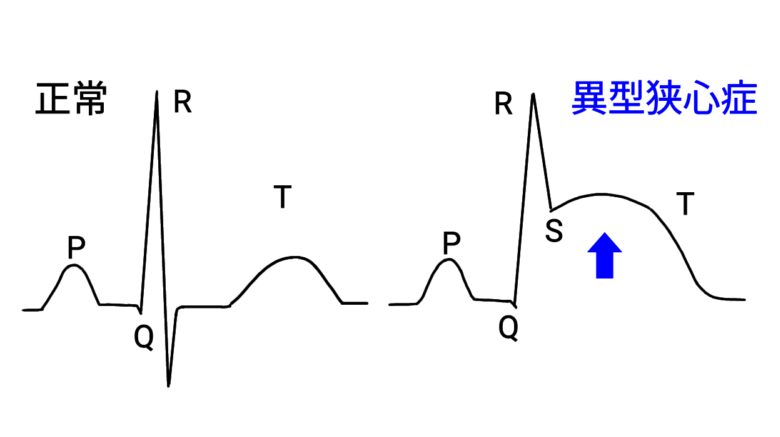

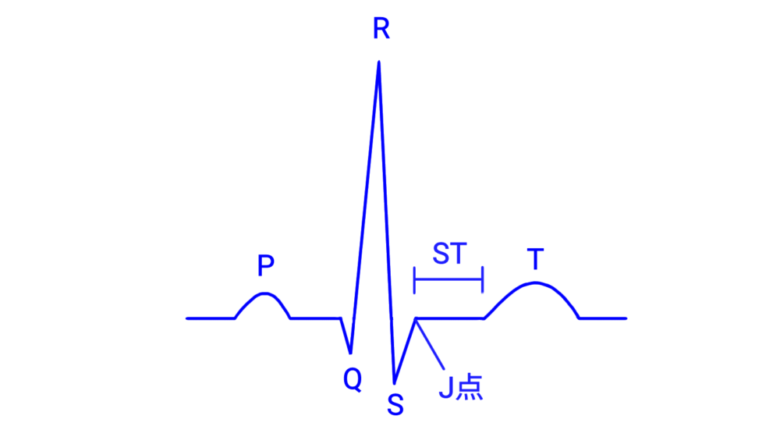

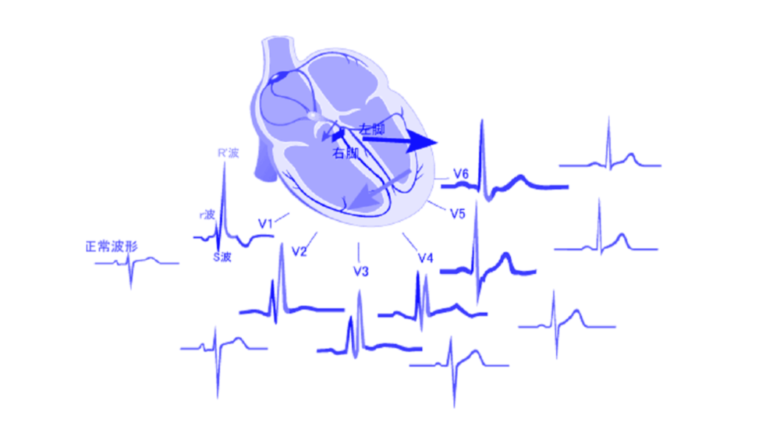

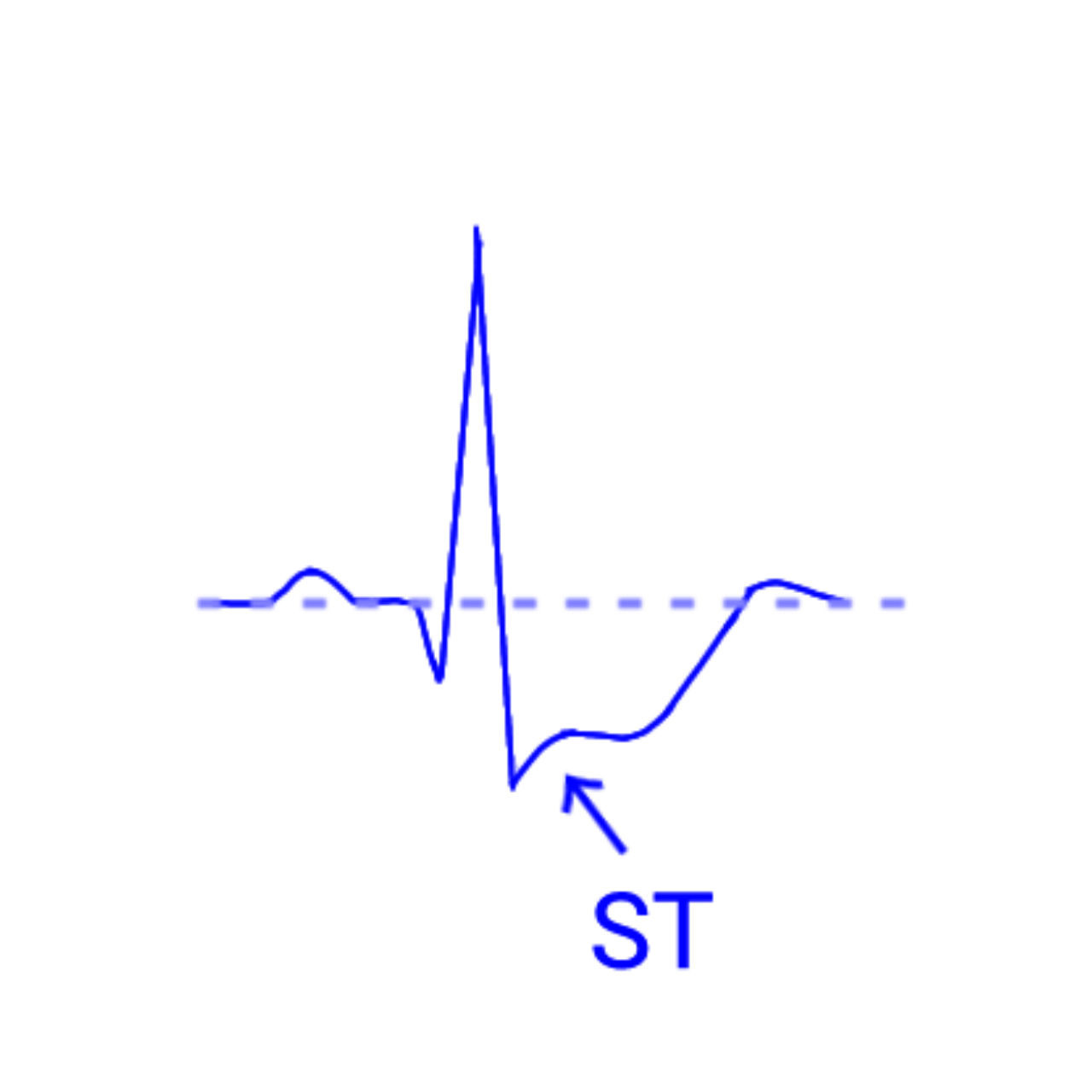

STは心室の再分極(プラトー相)を表します。

STは、心室の再分極を表す重要な指標で正常なSTは基線と平行です。ST異常は、心筋虚血や心筋梗塞や他の疾患の兆候となります。

J点 J波

J点とJ波は、心電図における重要な所見で、特に心筋の再分極過程や異常に関連しています。

J点:QRS終末部、STセグメントへの接合部(junctional point)を指す

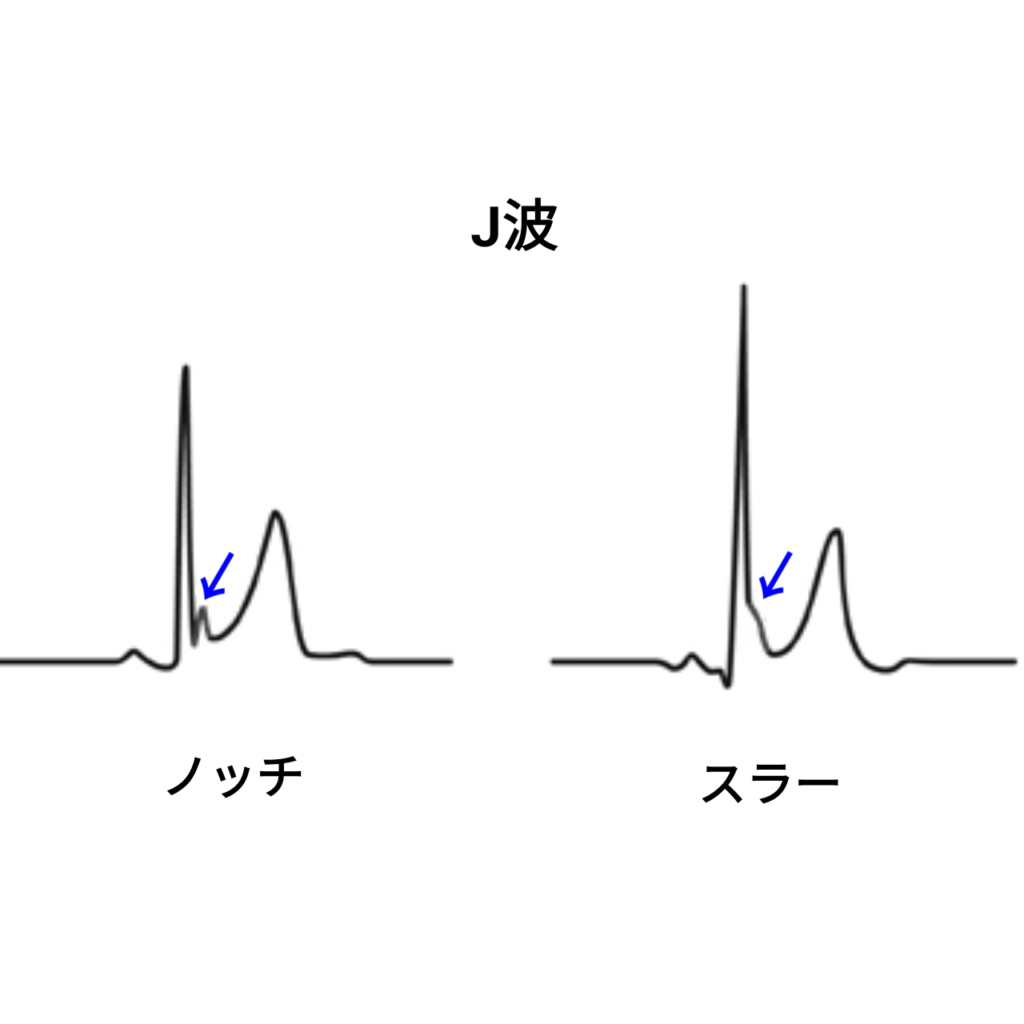

J波:J点が基線より1mm(0.1mv)以上高い場合に認められる波

ノッチ型:S波の後ろのJ点が上に尖った形になる

スラー型:S波がなく、R波の下降脚に肩を張り出すような形になる

通常は前胸部誘導でみられやすい

J波の原因:早期再分極、低体温、高カルシウム血症、薬剤、くも膜下出血など。

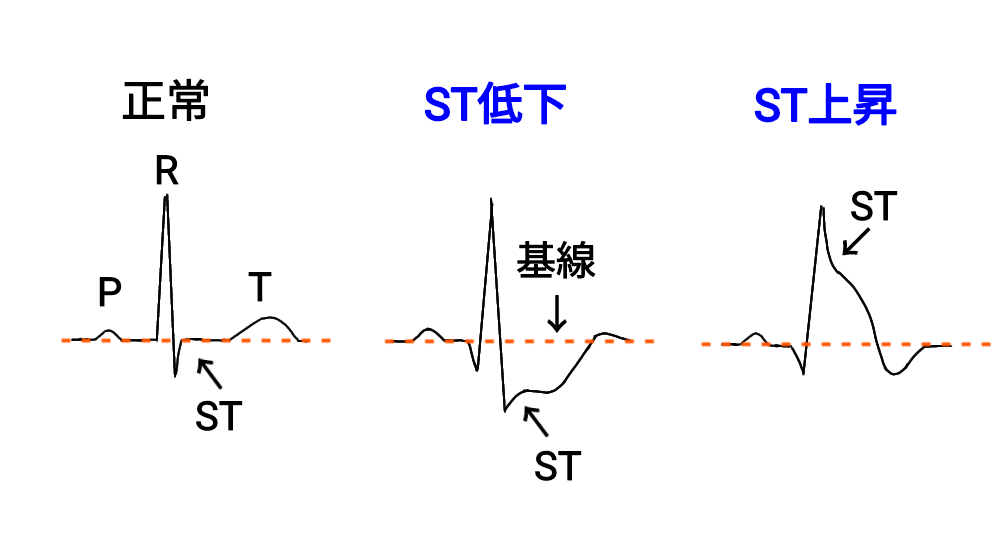

ST上昇

ST上昇の診断基準

基線からST(=J点)の高さを測定します ※aVRを除く

1.V1~V3ではSTの上昇が2mm(0.2mv)以上であることが診断基準

2.それ以外の誘導では1mm(0.1mv)以上

※頻拍時の虚血判定:洞性頻脈、心房頻拍、心房粗動、心房細動時にもST低下、ST上昇をチェックしましょう。発作性上室性頻拍(AVRT、AVNRT)は虚血の判断は難しい時があります。

STが上昇する疾患・病態 初級~中級

①い 異型狭心症

②心 心筋梗塞

③心 心筋炎

④心 心膜炎

⑤タコ たこつぼ心筋症

⑥ブル Brugada型心電図

⑦震え 低体温

⑧そう 早期再分極(症候群)

⑨さ 左室肥大

⑩蜘蛛 くも膜下出血

⑪さ 左脚ブロック

⑫非 非特異的ST上昇、非特異的ST-T変化

⑬綾(あ) 正常亜(あ)型

⑭WPW WPW症候群

ゴロ STが上昇する疾患・病態 初級~中級

ミサト「①いかり ②シンジ ③シンジ ④シンジッ! ⑤タコ!」

シンジ「⑥ブルッ⑦震え ⑧そう⑨さ どうせ僕なんて⑩蜘蛛⑪さ!(自虐)」

でも、Mのシンジはすぐにすげーテンション上昇 ST上昇

⑫非常口からそっと見守る⑬綾波と⑭エヴァWPW(エヴァの顔)であった

(a)主要 心臓腫瘍

(b)駅 エキノコッカス心嚢胞

(c)流 心室瘤

(d)通 直流通電後

(e)降下 高カリウム血症

(f)去る 心サルコイドーシス

①い 異型狭心症

②心 心筋梗塞

③心 心筋炎

④心 心膜炎

⑤タコ たこつぼ型心筋症

⑥ブル Brugada型心電図

⑦震え 低体温

⑧そう 早期再分極(症候群)

⑨さ 左室肥大

⑩蜘蛛 くも膜下出血

⑪さ 左脚ブロック

⑫非 非特異的ST上昇、非特異的ST-T変化

⑬綾(あ) 正常亜(あ)型

⑭WPW WPW症候群

ゴロ STが上昇する疾患・病態 上級

シンジのエヴァが

(a)主要な(b)駅と靴(c)流(d)通センターに(e)降下して(f)去る

ミサト「①いかり ②シンジ ③シンジ ④シンジッ! ⑤タコ!」

シンジ「⑥ブルッ⑦震え ⑧そう⑨さ どうせ僕なんて⑩蜘蛛⑪さ!(自虐)」

でも、Mのシンジはすぐにすげーテンション上昇 ST上昇

⑫非常口からそっと見守る⑬綾波と⑭エヴァWPW(エヴァの顔)であった

noteに心電図ゴロをまとめました。是非、ご覧ください↓

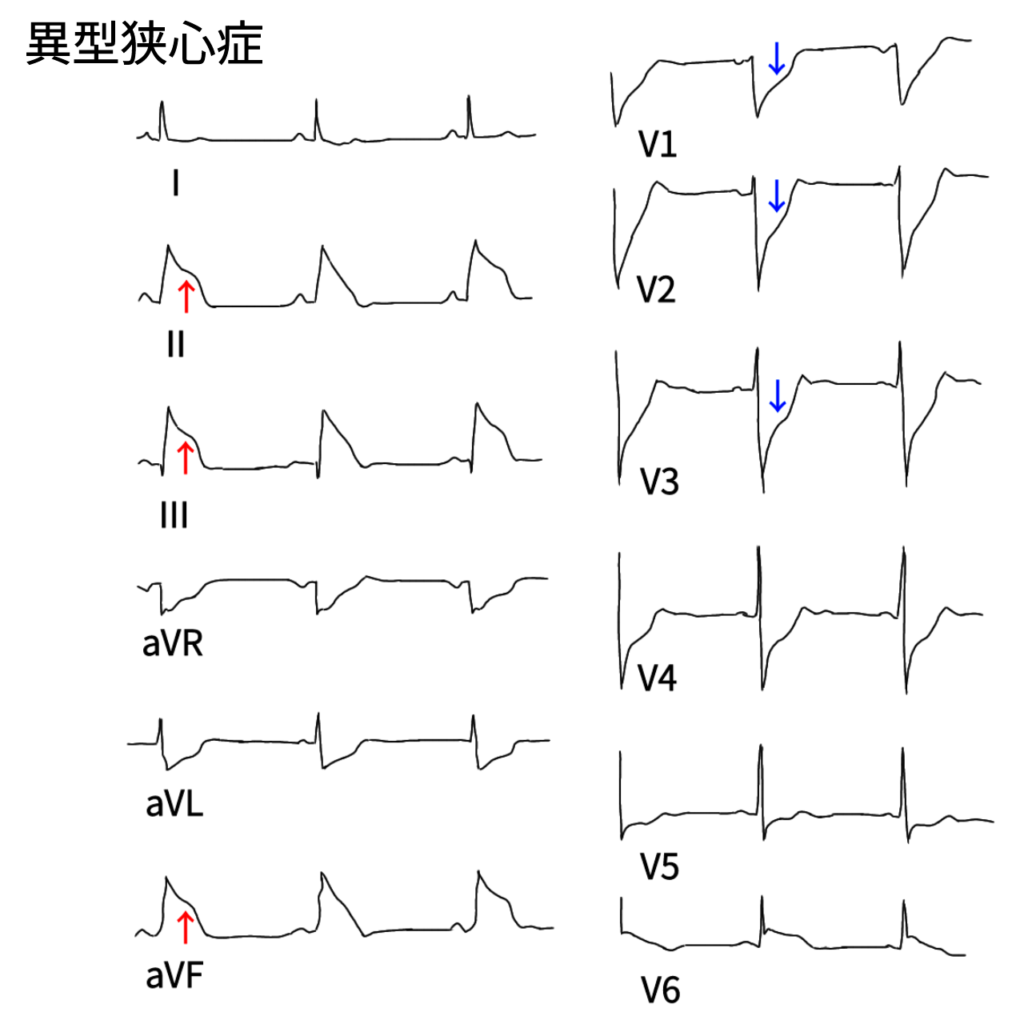

異型狭心症

異型狭心症は冠動脈の攣縮によって引き起こされる一時的な血流障害で、発作は通常、安静時に生じます。

心電図所見:

①限局性のST上昇

②異常Q波はない

③ミラーイメージを生じる

④陰性U波が出ることがある

STとTが融合して単相曲線状となることも

短時間で波形は変化する

検査・診断:

ホルター心電図を行い、発作のタイミングと所見を観察します。

治療:カルシウム拮抗薬、硝酸薬内服

発作時はニトログリセリン舌下投与

心筋梗塞

心筋梗塞については以下のページで説明しています。

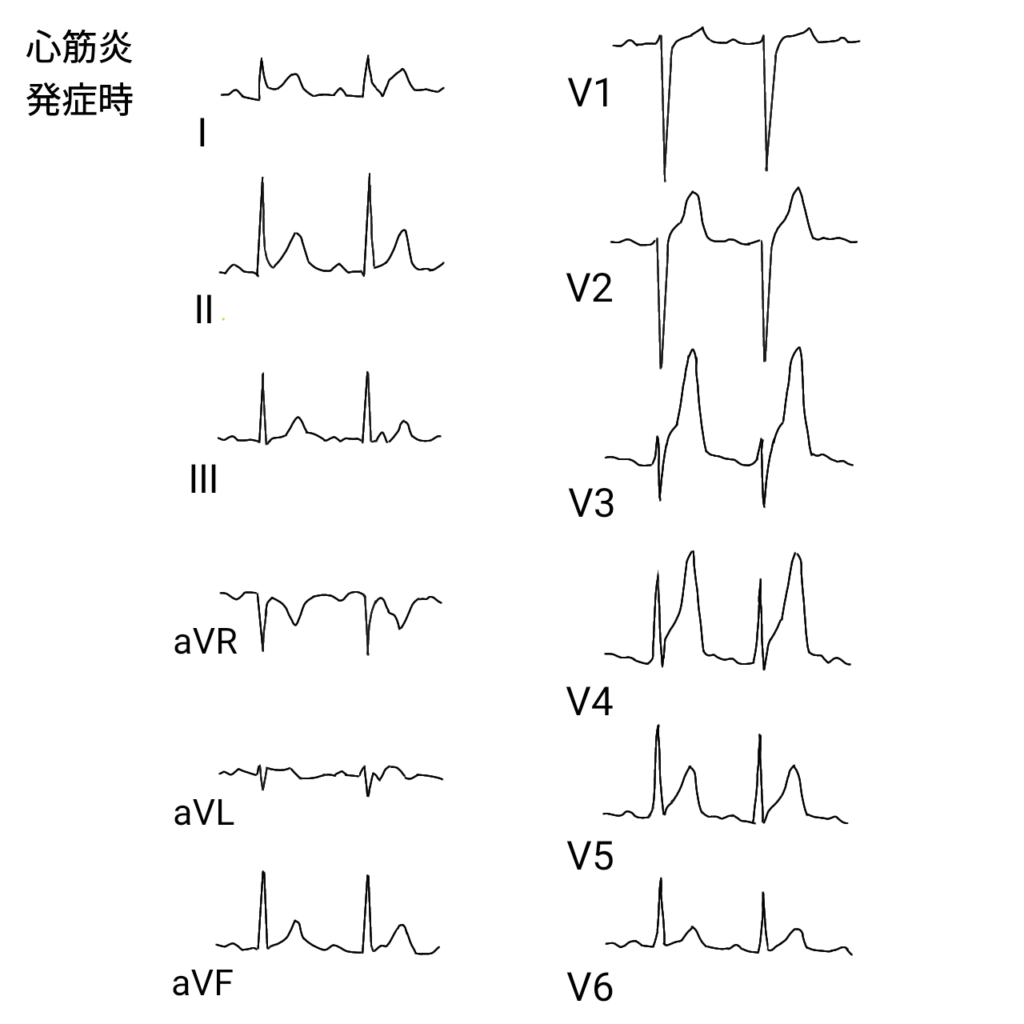

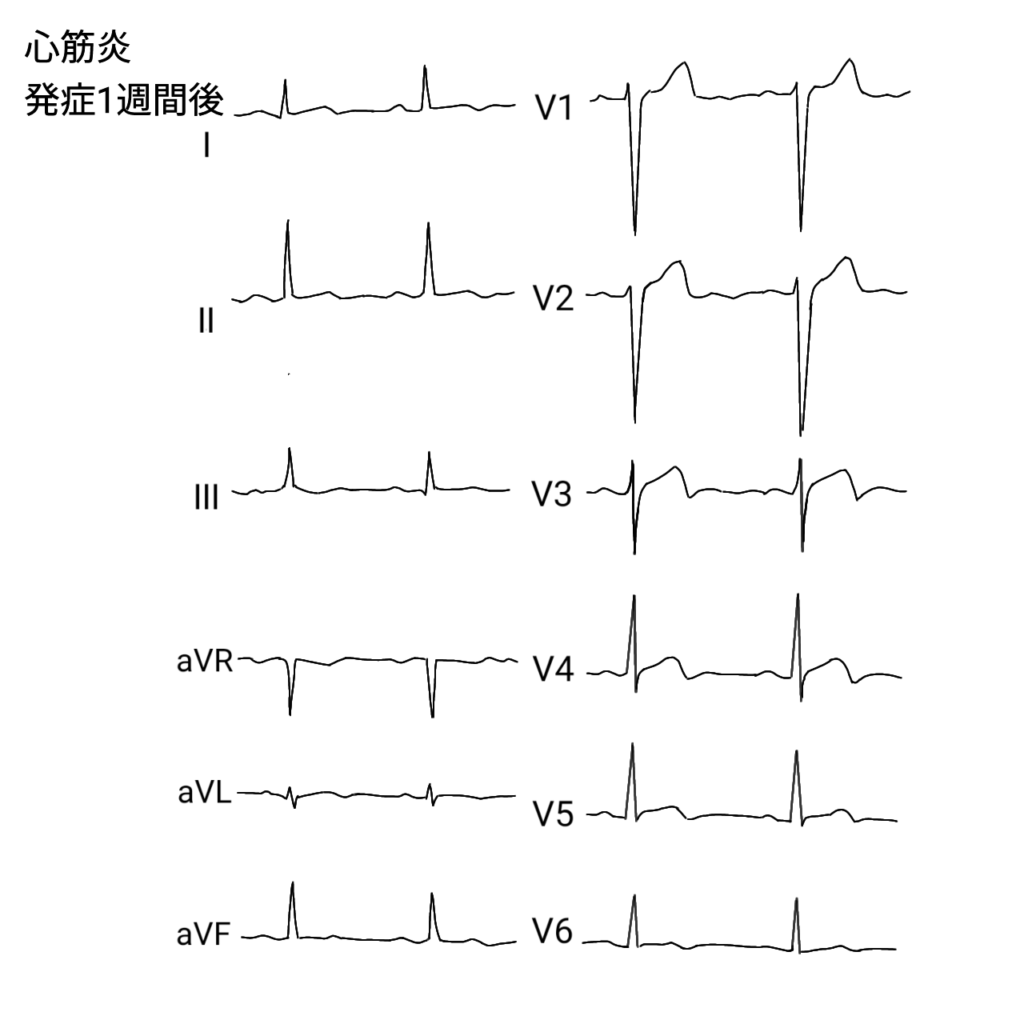

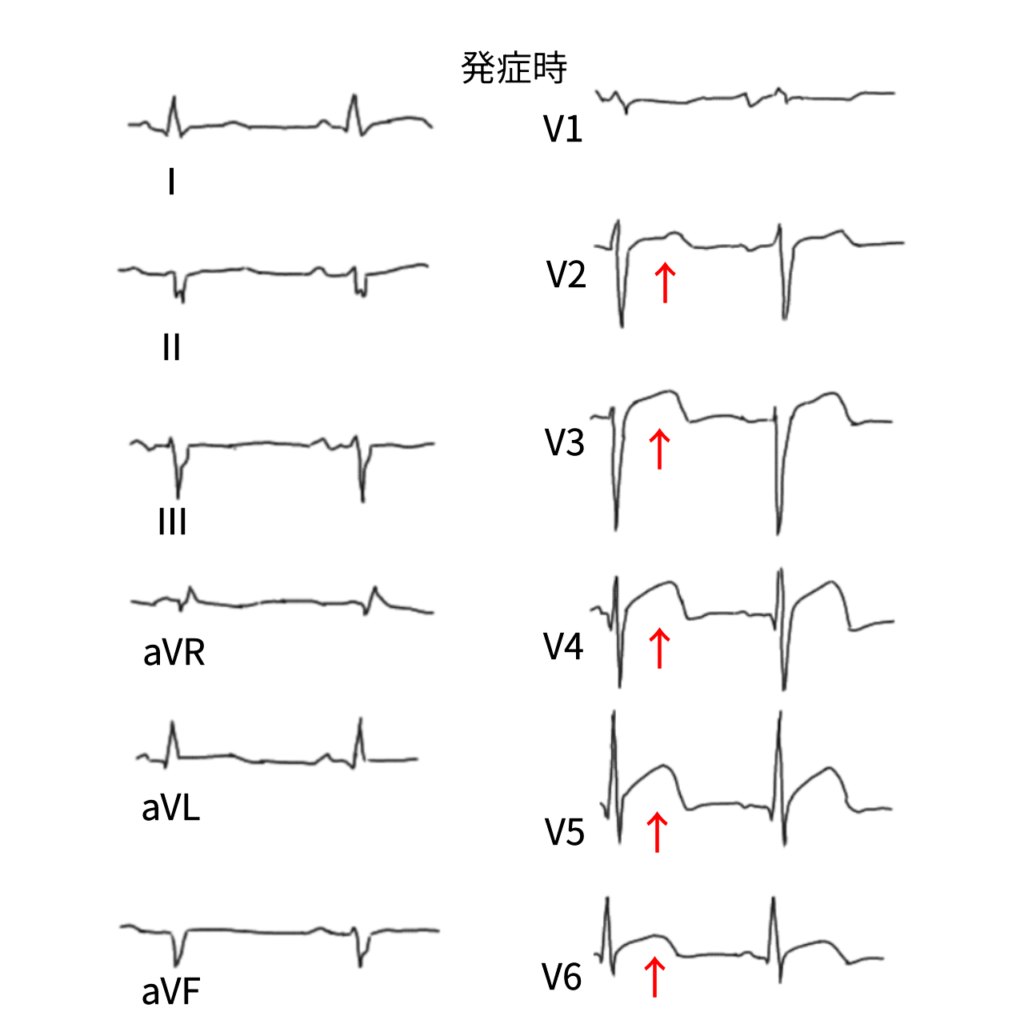

急性心筋炎

急性心筋炎は、ウイルスや細菌による心筋感染が原因で発症し、感冒様の前駆症状を経て、心臓に関連する症状が現れます。症状として心不全、不整脈、失神、動悸、胸痛などが現れます。

ⅠⅡaVL・V3〜V6にST上昇がみられます。

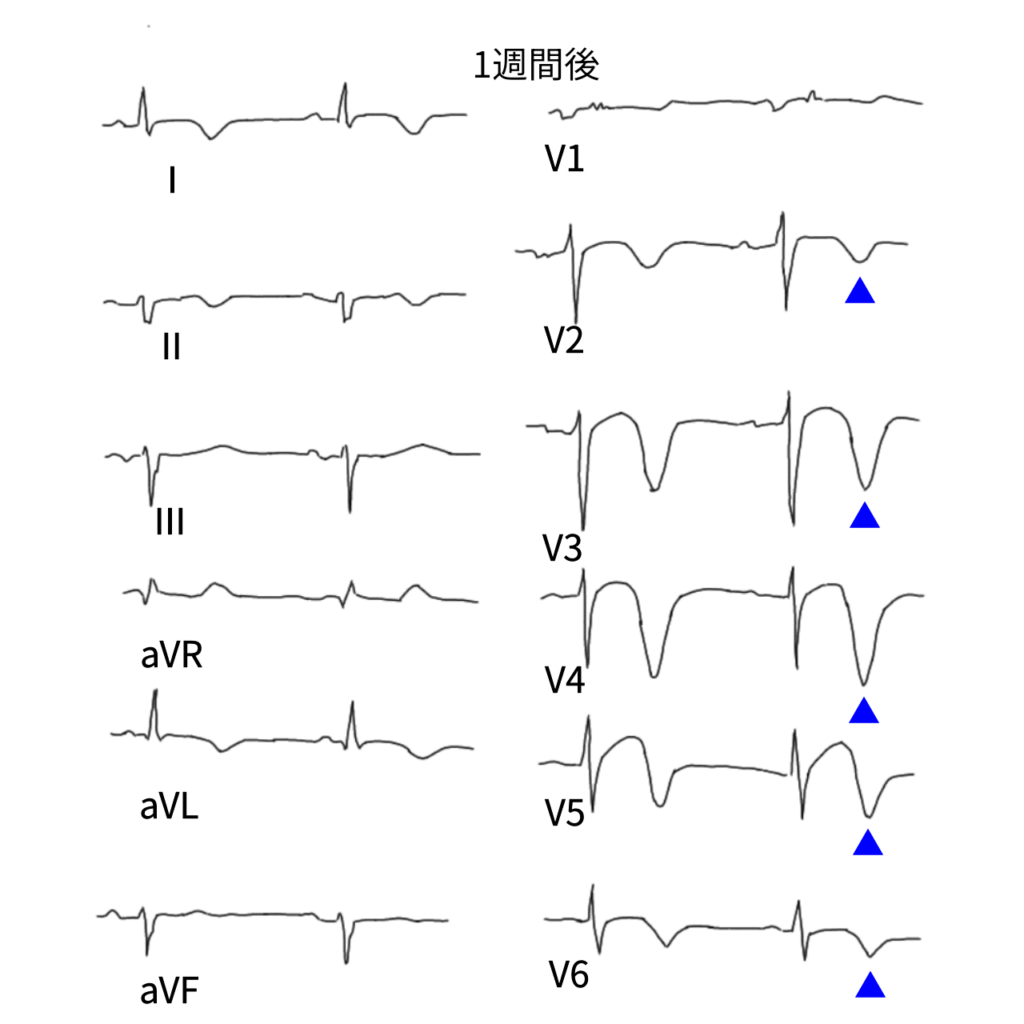

発症1週間後にはSTは正常化。

心電図所見:

1.広範囲でST上昇

2.ミラーイメージはない

3.異常Q波

4.R波減高

急性心筋梗塞に似た限局性のST上昇がみられることも。房室ブロックや脚ブロックも。

原因:ウイルス、細菌などの心筋感染。

※心筋炎と心膜炎が同時に発症し、心膜心筋炎となることがあります。

検査所見:血中トロポニンT上昇。心エコーでは壁肥厚と壁運動低下。

鑑別:他のST上昇性疾患との鑑別

心筋梗塞との鑑別が重要ですが、心筋炎にはミラーイメージや陰性T波がない点が異なります。

治療:細菌性心筋炎には抗生剤。ウイルス性心筋炎、アレルギー性心筋炎にはステロイド治療。

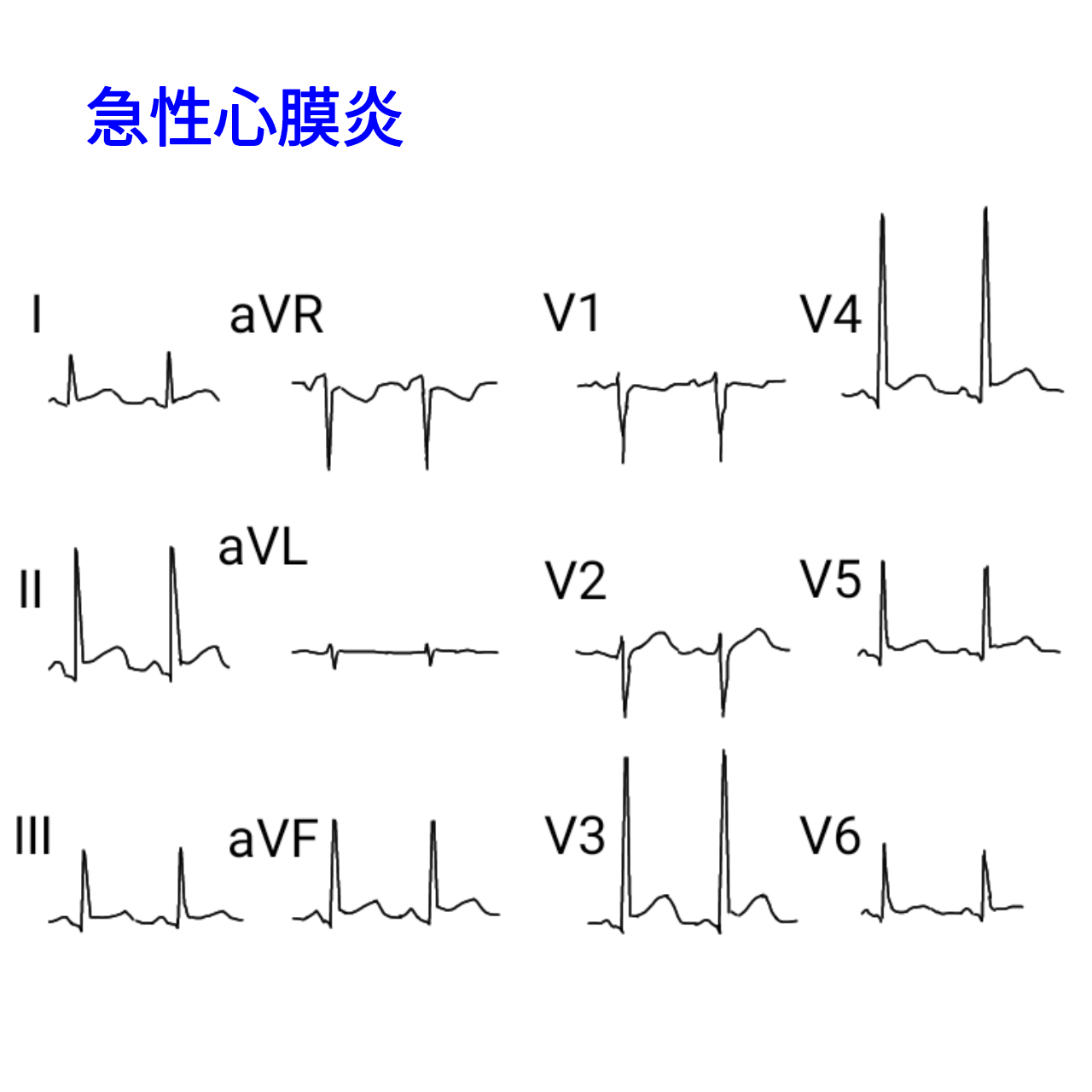

急性心膜炎 acute pericarditis

心臓を覆う心外膜に炎症が生じたもの。※心内膜炎は別疾患。

胸痛、心膜摩擦音、心電図変化が特徴。

心膜炎の炎症が心筋に伝わると心筋炎になります。(心膜炎と心筋炎の併発も多い)

心電図所見:

1.aVRを除く広範囲で凹型のST上昇

2.広範囲でPRが低下、aVRではPR上昇 ※PR低下が目立たないこともある

(心房筋の炎症がaVRのPR上昇を表し、他の誘導はミラーによるPR低下)

3.ミラーイメージはない

※T波増高はなし

原因:ほとんどがウイルスや細菌感染。(膠原病、悪性腫瘍の心転移なども)

症状:胸痛、発熱など。(胸痛は体位や呼吸で強さが変わります。)

通常、発症数日でST上昇は改善傾向になり、数週~数ヵ月で正常化します。

鑑別:他のST上昇性疾患

心筋梗塞との鑑別点はミラーイメージがない×、異常Q波がない×など

心タンポナーデを生じると緊急処置が必要です。

たこつぼ心筋症

(一過性に)心尖部の壁運動低下が起こります。

急性心筋梗塞に似た胸痛と心電図変化がありますが、左心室の壁運動異常が1つの冠動脈の支配領域を越えて広く存在し、冠動脈には狭窄がありません。

男女比は約1:8、高齢女性に好発します。

冠動脈造影で心筋梗塞を除外することが重要。

合併症があると予後不良です。そうでなければ通常、数週間で心機能と心電図変化は改善します。

心電図所見:

1.aVR・V1を除く広範囲でSTが上昇

2.aVRでST低下

3.経時変化あり

4.陰性T波

5.QT延長

発症早期に広範囲でSTが上昇します。その後、(巨大)陰性T波を生じます。QT延長が特徴的です。

鏡像変化(-)。通常、異常Q波(-)。

経時変化:発症直後にSTが上昇します。その後STは改善。1~3日で陰性T波を生じ、一旦陰性T波は浅くなりますが、1週間ほどで再びT波は陰転化し、巨大陰性T波となります。

症状:胸痛、呼吸困難

誘因:精神的、身体的ストレス

鑑別:他のST上昇性疾患

心筋梗塞との鑑別点はミラーイメージがない×、異常Q波がない×など

治療:急性期はCCUにて経過観察を行います。特効薬はありません。

流出路圧較差を生じる例ではβ遮断薬が効果的です。

予後:再発は約4%です。低血圧例、流出路圧較差を有する例、心破裂例では予後不良です。

ER心電図基本編の選択肢と解答を作り、noteにまとめました。

下記から是非、見にきてくださいね。

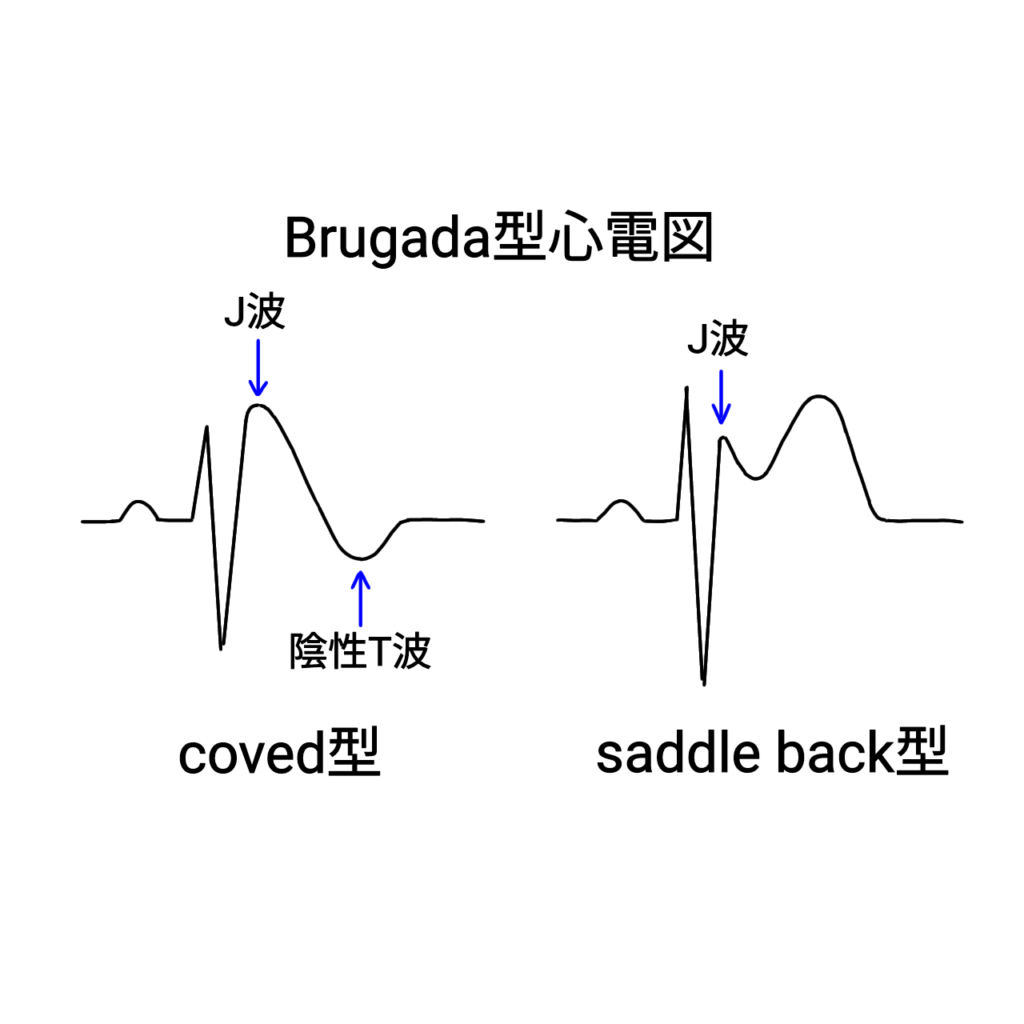

Brugada型心電図 Brugada症候群

心電図所見:

1.V1~V3のいずれかで2mm(0.2mv)以上のJ点上昇

2.rsR´様のQRS

Brugada型心電図はcoved型とsaddle back型に分類されます。

coved型

type1:coved型 2mm(0.2mv)以上のST上昇と陰性T波

saddle back型

type2:saddle back型 1mm(0.1mv)以上のST上昇

type3:saddle back型 1mm(0.1mv)未満のST上昇

※心電図用紙のV5V6のJ点からV1まで垂直に線を引くとJ点の上昇を確認しやすい。

saddle back型よりcoved型の方が危険性が高い。

鑑別(心電図所見):右脚ブロック、心筋梗塞、心膜炎、心筋炎、たこつぼ型心筋症

Brugada型心電図の全てがBrugada症候群ではありません。以下の通りです。

Brugada症候群の診断

・coved型はそれのみでBrugada症候群と診断されます。

・saddle back型は以下のいずれかを満たすとBrugada症候群と診断されます。

1.家系内に45歳未満の突然死やcoved型の人がいる

2.心室頻拍や心室細動の既往がある

3.失神歴がある(他疾患を除外)

4.心臓電気生理学的検査で心室頻拍や心室細動が誘発される

全突然死の約4%がBrugada症候群と言われています。

冠動脈造影、心エコー、心筋シンチでは異常ありません。

心室細動により突然死する可能性があります。

治療:植え込み型除細動器(ICD)

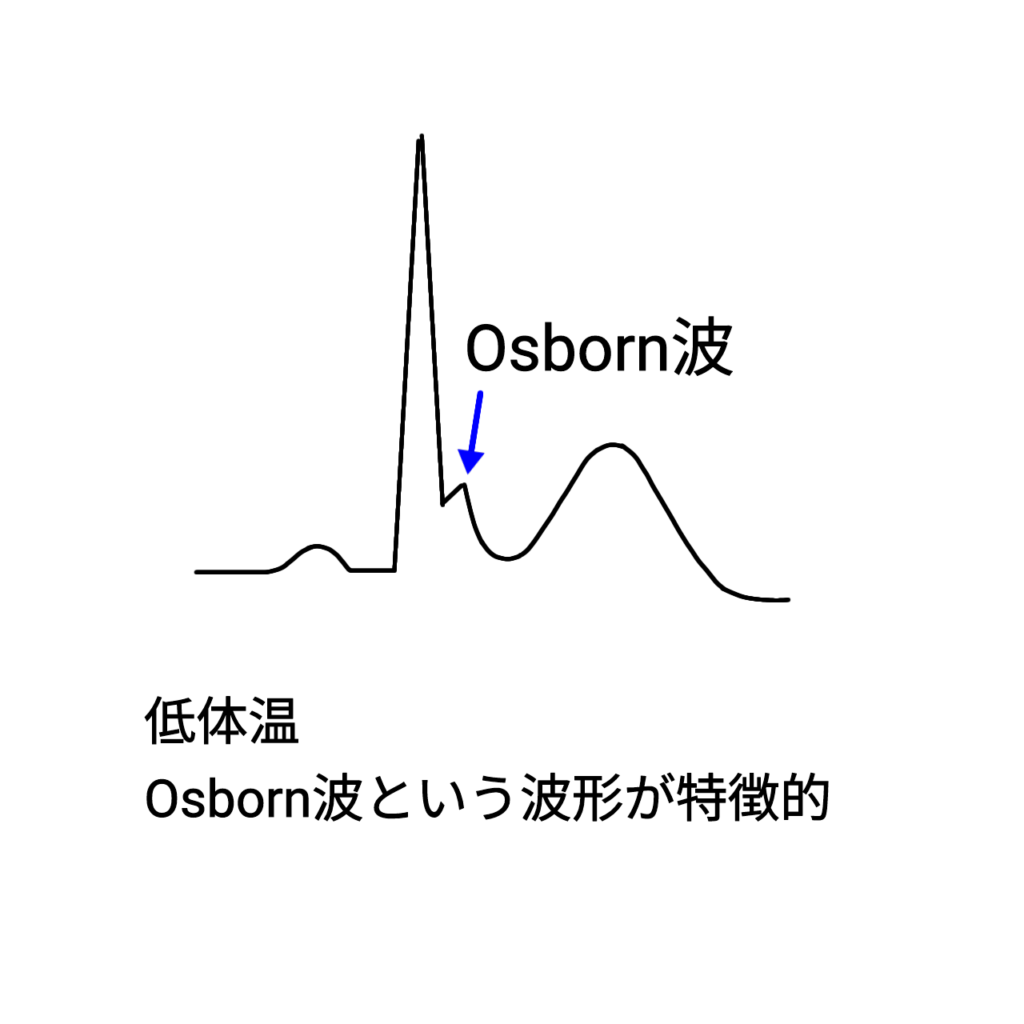

低体温

深部体温が35℃以下になる状態を指します。

低体温では徐脈や心停止が起こりやすく、心電図ではOsborn波(J波)とST上昇が見られることがあります。場合によってはOsborn波のみが観察されることもあります。これらの波形はV3、V4でよく確認されます。

※Rsr’(rsR’)パターンが見られることもあります。

著しい低体温(特に32度以下)は心室内伝導遅延が生じます。

低体温によるJ波の正確な成因は不明です。

低体温の影響で、その他にも以下のような心電図異常が現れることがあります。

洞徐脈、房室接合部調律、PR時間の延長、QT時間の延長、陰性T波、重篤な不整脈など。直腸温が28度以下になると心室細動(VF)が発生することもあります。

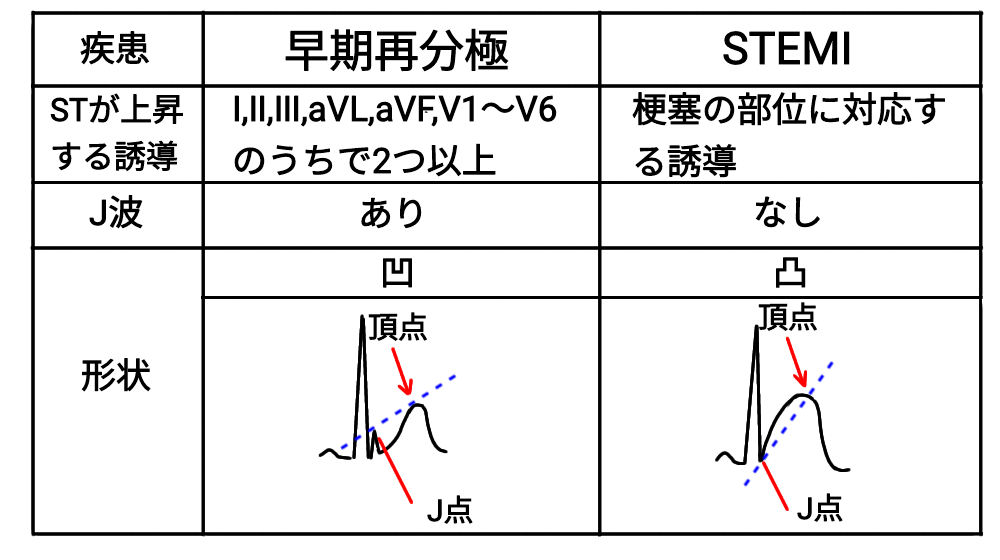

早期再分極

心電図所見:

1.aVR誘導を除く、ⅠⅡⅢaVLaVF・V1~V6の2誘導以上でJ波(高さ1mm以上、ノッチやスラー)とST上昇を認める。

※ただ、ほとんどの場合は肢誘導のみでなく、胸部誘導にもJ波やST上昇を認める。

2.T波の増高も見られる。

3.V4~V6でR波が増高する。(左室高電位ではなく、早期再分極の所見の1つ)

波形は日内変動する。

ミラーイメージはない。

早期再分極に心室細動などを伴うと「早期再分極症候群」になります。

健診で早期再分極が認められた場合、失神歴や家族に突然死の既往がなければ、心室細動発生のリスクは低いので、不安を与えないよう配慮します。

鑑別(心電図所見):心筋梗塞、心筋炎、心膜炎、正常亜型(Ⅲ、aVLでのQRSノッチ)

各鑑別疾患の特徴

・心筋梗塞は胸痛があり、心電図で急速な波形の変化や鏡像変化が見られます。血液検査でトロポニンT、CK-MBの上昇を認めます。

・心膜炎はaVRとV1を除く広範囲でST上昇が見られ、aVRを除く広い範囲でPRが低下します。

胸痛や心膜摩擦音が認められ、心エコーで心膜液貯留が確認されます。

・Ⅲ、aVLの正常幅のQRSノッチは早期再分極と類似します。V4からV6のJ波が早期再分極の決め手になります。

胸痛とST上昇がある疾患・病態

1.急性心筋梗塞

2.異型狭心症

3.急性心膜炎

4.たこつぼ型心筋症

※どんな不整脈でも不整脈自体によるST上昇は起きません。(PSVTなどでST低下が起こることはあります)

くも膜下出血

心電図所見:様々な心電図変化を生じる、ST上昇、ST低下、T波増高、陰性T波、QT延長など (異常Q波はほとんどない!)

非特異的ST-T変化(異常)

非特異的ST-T変化とは、病的意義のないST上昇や低下、陰性T波、フラットT波を指します。

非特異的ST-T変化の原因:

若年者、自律神経失調症、生理的なもの、低体温、中高年女性

明確な診断基準と治療はありません。

ゴロ 非特異的ST-T変化(異常)

①非特異 ②的 ③ST ④T 変化(異常)

①若年者(“非”と”若”は字が似ている)

②自律神経失調症(“的”と”自”は字が似ている)

③生理的(SeiriTeki)

④低体温(Teitaion)

二次性ST-T変化

◦ST-TとはSTとT波を指します。

二次性ST-T変化は、心室の興奮伝導過程の変化によって起こります。(一方、一次性ST-T変化は心筋細胞の再分極異常によるものです。)

この変化では、ST-TがQRS波形と逆向きになります。また、QRS波形が幅広くなるのが特徴です。

二次性ST-T変化がある疾患・病態:

WPW症候群、脚ブロック、心室ペーシング

お疲れさまでした。

STは心電図のヤマです。ここが分かると心電図がぐっと身近になります。次回はST低下です。

コメント