不整脈3回目は発作性上室性頻拍、心房頻拍です。

発作性上室性頻拍 PSVT SVT

発作性上室性頻拍 (PSVT,paroxysmal supraventricular tachycardia)の分類

1.房室回帰性頻拍 (AVRT,atrioventricular reciprocating tachycardia)

2.房室結節リエントリー性頻拍 (AVNRT,atrioventricular nodal reentrant tachycardia)

3.洞結節リエントリー性頻拍 (SNRT,sinus nodal reentrant tachycardia)

4.心房頻拍(異所性心房頻拍) (AT,atrial tachycardia)

5.心房内リエントリー性頻拍(心房内リエントリー) (IART,intraatrial reentrant tachycardia)

※PSVTの割合:AVRT約40%、AVNRT約50%、AT約10% SNRTまれ

ATとPSVTは区別されることも多い。

発生場所と原因:

心房内や房室接合部で約150~200/分で刺激が発生。

原因の多くはリエントリー。

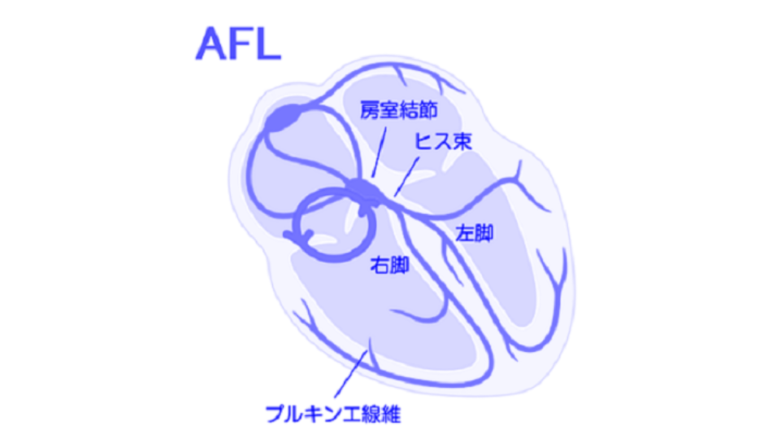

鑑別:ST、AFLなど

※PSVTとSTのHRでの鑑別方法

PSVT…目安 HR150~200/分 ST…目安 HR100~180/分

STのHRは[220-年齢]以下のことが多い。

※PSVTとAT、AFLの鑑別方法

アデノシン三リン酸(ATP、一般名:アデホス)の静注を行います

ATPは一過性(10秒程度)に房室ブロックを起こすため、

◦PSVTの場合、100%停止します

◦それ以外は停止せずP波のみ現れます

規則正しいP波→AT

鋸歯状のP波→AFL

ATP静注により頻拍の鑑別ができ、PSVTでは治療になります。

PSVTの特効薬:

アデノシン三リン酸 (ATP、一般名:アデホス-Lコーワ アデホス)…静注のみ

ベラパミル(一般名ワソラン)…静注または内服

PSVTの発作予防:

ベラパミル(ワソラン)などのCa拮抗薬、ジソピラミド(リスモダン)などの抗不整脈薬Ⅰa群

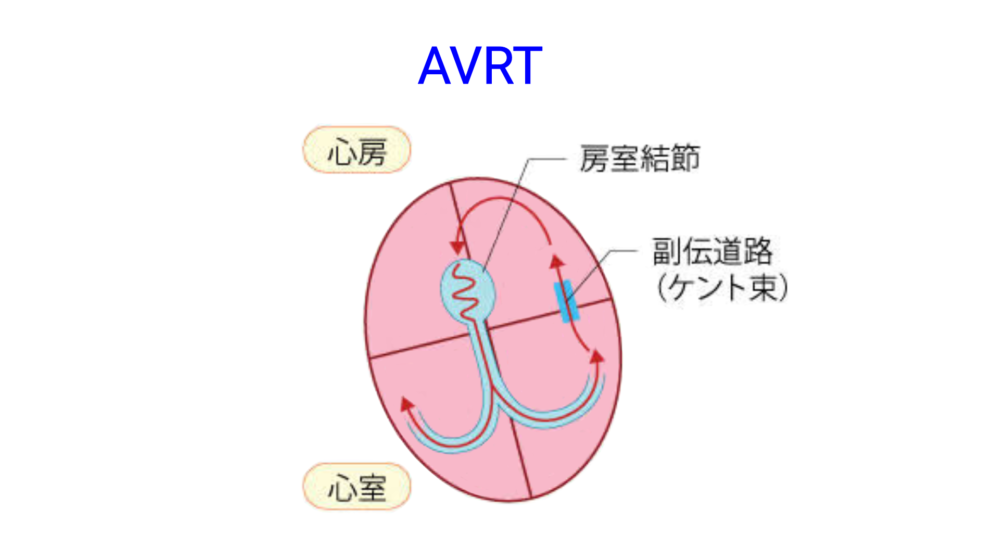

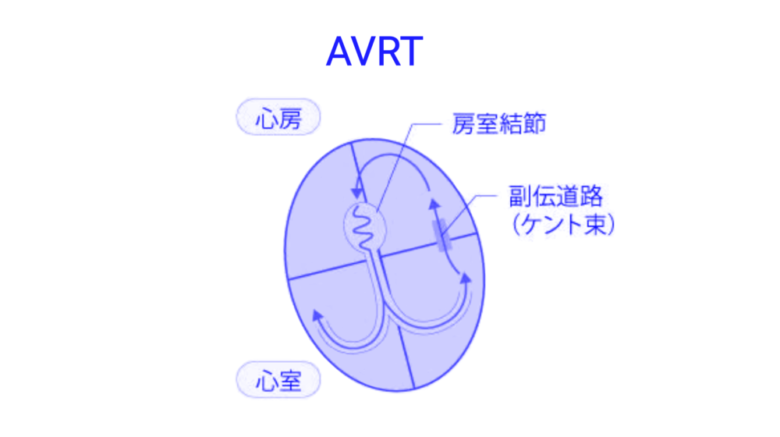

房室回帰性頻拍 AVRT

房室回帰性頻拍 AVRT atrioventricular reciprocating tachycardia

Kent束・心房・房室結節・心室の旋回経路があり頻拍発作を生じます。

順方向性(正方向性)房室回帰性頻拍 (ORT,orthodromic AVRT)

AVRTの約90%は順方向性AVRTです。

刺激は房室結節を順方向(心房→心室方向)に伝わり、Kent束を逆方向(心室→心房方向)に伝わります。

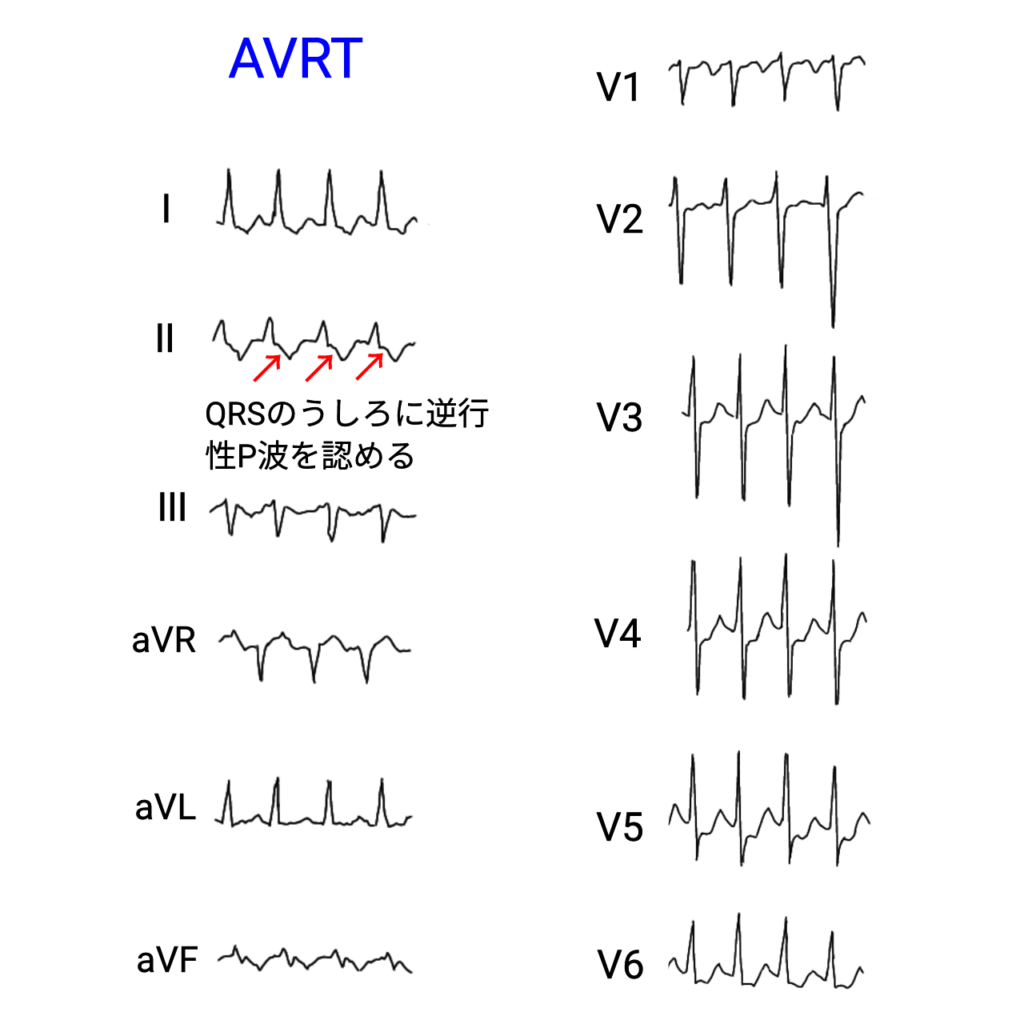

心電図所見:

1.HRは約150~220/分

2.narrow QRS regular tachycardia

3.ⅡⅢaVF誘導で逆行性P波(陰性P波)がQRSの直後に認められる ※逆行性P波と判断しづらいものも多い

4.RR間隔は一定

原因:Kent束(WPW症候群)

鑑別:AVNRT、ST、AT、AFL

治療:

薬物療法…ATP静注、β遮断薬(プロプラノロール、アテノロール)、Ca拮抗薬(ベラパミル、ジルチアゼム)、Ⅰc群抗不整脈薬(プロパフェノン、フレカイニド)内服

カテーテルアブレーション

逆方向性房室回帰性頻拍 (ART,antidromic AVRT)

AVRTの約10%は逆方向性AVRTです。

順方向性とは逆に、刺激が伝わります。

心電図所見:

①HRは約150~250/分

②wide QRS regular tachycardia

③デルタ波を生じる

④RR間隔は一定

原因:Kent束(WPW症候群)

鑑別:VT、変行伝導を伴う上室性頻拍など

治療:

薬物療法…ATP静注、β遮断薬(プロプラノロール、アテノロール)、Ca拮抗薬(ベラパミル、ジルチアゼム)、Ⅰc群抗不整脈薬(プロパフェノン、フレカイニド)内服

カテーテルアブレーション

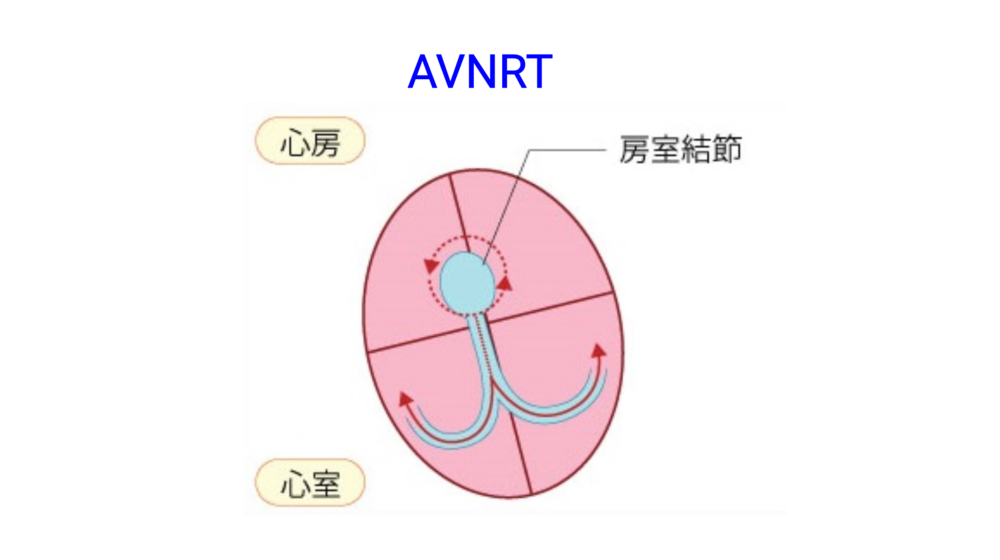

房室結節リエントリー性頻拍 (AVNRT, atrioventricular nodal reentrant tachycardia)

房室結節リエントリー性頻拍 AVNRT

約80%はcommon type(通常型)、約20%はuncommon type(非通常型)

ⅰ)common type(通常型) AVNRT (slow/fast)

slow pathwayを順行性に、fast pathwayを逆行性に伝導します。

突然発症し、突然停止します。

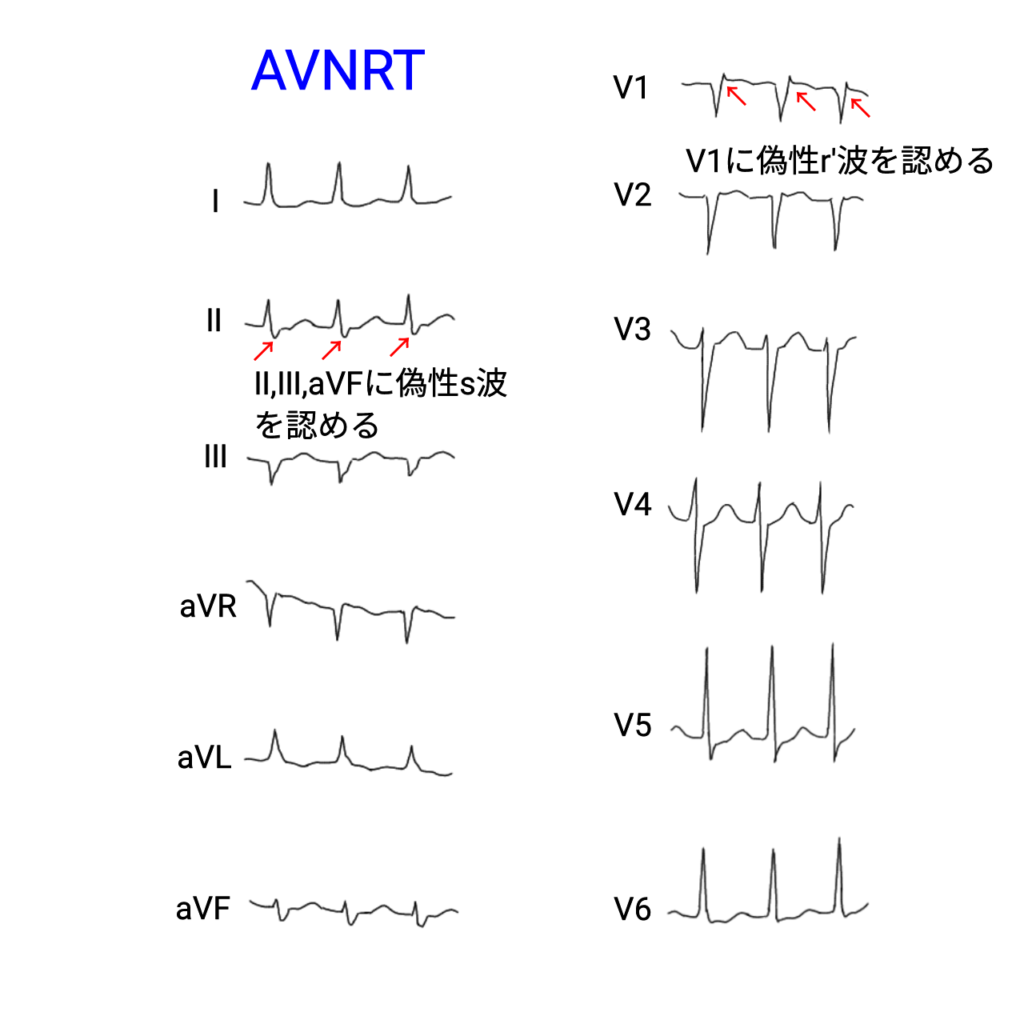

心電図所見:

1.HRは約150~200/分

2.narrow QRS regular tachycardia

3.short RP’ tachycardia(P’R>RP’)

Ⅱ、Ⅲ、aVFで異所性P波(P´波)は、

約半数でQRSに重なりはっきりしない。

約半数で偽性s波としてみられる。

まれに偽性q波としてみられることがある。

V1で偽性r´波としてみられる。

ⅱ) uncommon type(非通常型) AVNRT (fast/slow)

心電図所見:

1.narrow QRS regular tachycardia

2.異所性P波(P´波)はlong RP´ tachycardia(P´R<RP´)

ⅲ) uncommon type(非通常型) AVNRT (slow/slow)

心電図所見:

①narrow QRS regular tachycardia

②異所性P波(P´波)はshort RP´ tachycardia(P´R>RP´)

原因:房室結節二重伝導路(遅伝導路-速伝導路間のリエントリー)による

鑑別:AVRT、ST、AT、AFL

治療:カテーテルアブレーション(根治率は95%以上)

☆房室回帰性頻拍AVRTと房室結節リエントリー性頻拍AVNRTとの鑑別方法!

ORTはⅡ、Ⅲ、aVF誘導でQRSの直後にP´波(陰性P波)がみられます。

ARTはwide QRSで通常、デルタ波が見られます。

common type AVNRTはⅡ、Ⅲ、aVF誘導で

1.P´波がQRSと重なり見えない場合(多い)

2.偽性q波が出る場合(まれ)

3.偽性s波が出る場合、V1で偽性r´波が出る場合がある

uncommon type AVNRT(まれ)はT波の後にP´波(陰性P波)を生じ、longRP´ tachycardiaの形態になります。

AVRTはaVRでSTが上昇しやすい。※覚え方 AVRTはaVRでST上昇!←AVRが共通!

洞結節リエントリー性頻拍 (SNRT,sinus nodal reentrant tachycardia)

洞結節リエントリー性頻拍 SNRT

ATに含める場合あり! まれな疾患

突然発症し、突然消失する

心電図所見:

1.HR100~150/分

2.RR間隔は一定

3.異所性P波(P´波)は洞調律のP波と同一=P波は正常

4.P´R時間はさまざま

原因:洞結節と周囲の心房筋の間でのリエントリー、心臓手術後など

鑑別:洞性頻脈、2:1伝導性のAFL、AT

心室内変行伝導を伴うPSVT

平常時に伝導障害(脚ブロック)がなくても、頻拍により不応期の関係で心室内変行伝導(右脚ブロック型、左脚ブロック型)となることがあります。

右脚ブロック、右軸偏位になりやすいのは、右脚の不応期が左脚より長いためです。これは機能的ブロックと呼ばれ、病的意義はありません。

脚ブロックを伴うPSVT wide QRS

右脚(左脚)ブロックにPSVTが合併したもの

3.5mm(0.14秒)以上のwide QRS regular tachycardiaであり、心室内変行伝導を伴うPSVTやVTとの鑑別が必要。

頻拍となり、右脚または左脚の不応期よりも頻拍周期が短くなると、それぞれ右脚ブロック、左脚ブロックとなります。右脚の不応期は長いため右脚ブロック型が多いです。

鑑別:VT (VTと脚ブロックを伴うPSVTとの鑑別は困難なことがあります。)

治療:迷走神経刺激、ATP(アデノシン三リン酸)5~20mg静注。鑑別が困難な場合は直流通電を行います。

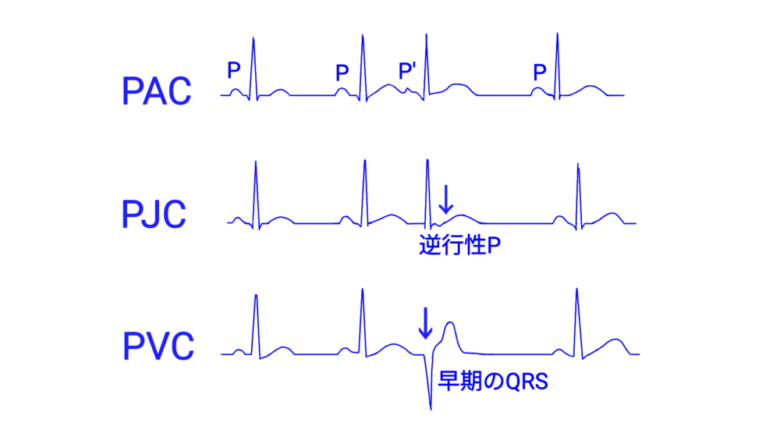

心房頻拍(AT atrial tachycardia)と房室接合部頻拍(JT junctional tachycardia)

心房頻拍(AT)…心房で刺激が発生します

房室接合部頻拍(JT)…房室接合部(主にHis束)で刺激が発生します

ATとJTの鑑別にはP波の形やPR時間を見ます。

PSVTとVTの鑑別方法

◦QRS幅 QRS幅が0.16秒以上ならばほぼVTと診断

◦房室解離 R rate<P rateなら房室解離がありVTと診断

◦心室捕捉(捕捉収縮) (ventricular) capture beat wideQRSの間に洞調律があればVTと診断

◦融合収縮 洞調律とVTの融合が見られたらVT

◦左軸偏位(-30°~-90°)、北西軸(-90°~-180°)であればVTの可能性が高い

◦脚ブロックの形 通常の脚ブロック波形と異なり、変形している場合、VTの可能性が高い

◦V1での下りカーブ 左脚ブロック型の場合、r波からS波への下りカーブが緩やかであるとVTの可能性が高い

◦洞調律時の波形

右脚ブロック型や左脚ブロック型となりQRSの立ち上がりは鋭い。一方でVTの多くはQRSの立ち上がりは鋭くないです。

右脚ブロック型は鋭いR波があるため上室性と診断しやすい。左脚ブロック型はwide QRS となります。

V1、V6で脚ブロックの形が崩れているならVTの可能性が高い。(PSVTでは典型的な脚ブロックの形になります。)

房室解離や心室捕捉があればVTと診断できます。P波があれば房室解離があります。

血行動態が保たれているwide QRSの頻拍にはATPを投与します。ATP投与後に洞調律に戻れば発作性上室性頻拍と判定できます。

心房頻拍 (AT,atrial tachycardia)=発作性心房頻拍 (PAT ,paroxysmal atrial tachycardia)

心房頻拍 AT

心房頻拍には洞結節リエントリー型、心房内リエントリー型、心房自動能亢進型があります。

1)単源性心房頻拍、多源性心房頻拍 (MAT,multifocal atrial tachycardia)

2)房室伝導比一定のAT、房室伝導比不定のAT

心房で異所性刺激が発生し、頻拍が生じます。

心房拍数は100~250/分、HRは100~200/分

⇐明らかな粗動波が見られても、粗動波数が250/分未満ならATと分類されます。

HRは80~90/分になることもあります。

刺激発生部位が洞結節に近い場合、洞性頻脈 や洞調律 と紛らわしいことがあります。

ATとSTの鑑別方法は、P波の形の違いを見ることです。発作時のホルター心電図や12誘導心電図を詳細に見なることで判別できます。

なかには、ATと診断されず心療内科に紹介されることもあります。

心電図所見:

1.洞調律と異なる形のP´波(異所性P波)が出現

2.QRS数<P´波数

3.P´R時間は計測不能のことが多い

4.RR間隔は一定または不定

narrow QRS regular tachycardiaとnarrow QRS irregular tachycardiaがある

⑤QRS幅<0.10秒

※多源性心房調律や多源性心房性期外収縮3連発以上がHR100/分以上になるとMATと診断されます!

鑑別:SR、ST、AFL、AF

治療:

薬剤(リエントリーによるATにはⅠa群やⅠc群抗不整脈薬、自動能の亢進によるATにはβ遮断薬)

カテーテルアブレーション(根治率90%以上)

PAT(AT) with block

⇒房室ブロックを伴ったPAT(AT)

心房拍数が多くなると(例 心房拍数200/分以上)、刺激が全て心室に伝わらず房室ブロックを生じます。伝導比は様々です。

Wenckebach周期(徐々にPR間隔が延長してQRSが脱落する)となることもあります。

ジギタリス中毒でみられやすい。

2:1伝導のAT

⇒2:1房室ブロックを伴ったAT

例えばP波が180/分、QRSが90/分出現するものをいいます。

鑑別 ST、AFL、AF、2:1AVB

多源性心房頻拍 MAT

多源性心房頻拍 MAT multifocal atrial tachycardia

心房内の複数で異所性自動能の亢進が起こります。

発症の背景に慢性肺疾患などがあります。

心電図所見:

1.3種類以上のP波がある

2.RR間隔は不整

COPDなどの肺疾患が基礎にあることが多い

房室接合部頻拍 JT junctional tachycardia

まれな疾患

鑑別:AVNRT、ST

皆さん、今日もお疲れ様でした。

コメント